Оценка кислотно основного состояния крови. Ацидоз и алкалоз: когда анализ отличается от нормы. Механизмы поддержания кщс

Пензенский государственный университет

медицинский институт

кафедра ТО и ВЭМ

курс "Экстремальная и военная медицина"

кислотно–щелочное состояние

Пенза 2003

Составители: к.м.н., доцент Мельников В.Л., ст.преподаватель Матросов М.Г.

КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Кислотно-щелочное состояние (КЩС) рассматривают как совокупность физико-химических, биологических, биохимических и других процессов, поддерживающих относительное постоянство активной реакции внутренней среды организма. Иначе КЩС можно характеризовать как величину, определяющую отношение катионов Н + к различным анионам.

Поддержание оптимального уровня КЩС жидкостей организма - необходимое условие для нормального обмена веществ и сохранения активности ферментных систем.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КЩС

Организм на 50-60% состоит из воды. Вода, даже в нормальных условиях, диссоциирует на Н + и ОН". Интегральным показате лем КЩС является рН (potentia hydrogenii - сила водорода). Подсчитано, что в одном литре химически чистой воды содержится 0,0000007 г Н + . В логарифме с отрицательным знаком эта величина будет равна 7 (нейтральная реакция). Сама вода оказывает определенное буферное действие, т. е. обладает способностью сопротивляться изменениям концентрации водородных ионов.

По Бронстеду (Bronsted), кислота определяется как донатор протонов Н + , а основание - как их акцептор. При обычном режиме питания в организме накапливается некоторый избыток Н + ионов, образующихся в процессе обмена органических и неорганических кислот (молочной, пировиноградной, фосфорной, серной). Кроме того, в условиях нормального обмена в сутки образуется до 20000 ммоль СО 2 . Приблизительно 0,001 часть от этого количества, превращаясь в угольную кислоту и диссоциируя, образует ионы Н + . В соответствии с этим, в процессе эволюции в организме выработались достаточно эффективные механизмы для борьбы с ацидозом. В отношении алкалоза организм защищен гораздо меньше.

Нарушения КЩС, возникающие в связи с накоплением кислот или с недостатком оснований, называют ацидозом; избыток оснований или снижение содержания кислот - алкалозом. Иначе можно сказать, что ацидоз - это сдвиг рН в кислую, а алкалоз - сдвиг рН в щелочную сторону. Если ацидоз или алкалоз вызываются нарушениями вентиляции, сопровождающимися увеличением или уменьшением углекислого газа, их называют дыхательными, во всех других случаях - метаболическими.

Примечание. 1 . рН 1 нормального раствора кислоты равно единице, а рН 1 нормального раствора щелочи равно 14.

2 . 1 н. раствор = 1 г экв/л.

В норме реакция крови несколько смещена в щелочную сторону и рН находится в пределах 7,35-7,45 (7,4). О рН внеклеточной жидкости судят по концентрации Н + в плазме. Внутриклеточные жидкости изучены в этом отношении гораздо меньше. Предполагают, что они менее щелочные (рН ниже на 0,1-0,3), больше зависят от электролитных сдвигов, и что" при одних и тех же условиях реакция внутри- и внеклеточной жидкости может меняться в противоположном направлении. Доступных методов определения рН внутриклеточных жидкостей нет, а на данном уровне наших знаний и практических возможностей реакция внеклеточных жидкостей представляет фон для суждения о внутриклеточных процессах.

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ КЩС

Выделяют два основных механизма, обеспечивающих уравновешивание кислых ионов:

Химические буферные системы крови и тканей.

Физиологические буферные системы.

Химические буферные системы крови и тканей

Буферная система представляет собой сопряженную кислотно-основную пару, состоящую из донатора и акцептора водородных ионов (протонов).

Примечание. Буферными свойствами обладают смеси, состоящие из слабой кислоты (донатор ионов Н +) и соли этой кислоты с сильным основанием (акцептор ионов Н +), или слабого основания с солью сильной кислоты.

Буферные системы крови многообразны и неравноценны по мощности и управляемости. Для клинициста наибольший интерес представляют четыре наиболее главных буфера, играющих ведущую роль в гомеостатических механизмах регуляции рН крови:

гидрокарбонатный (карбонатный) буфер - 53%,

гемоглобин-оксигемоглобиновый (гемоглобиновьш) буфер - 35%,

протеиновый (белковый) буфер - 7%,

фосфатная система буферов (фосфатный буфер) - 5%.

В качестве примера целесообразно рассмотреть гидрокарбонатный буфер, представляющий собой сопряженную кислотно-основную пару, состоящую из молекулы слабой угольной кислоты, выполняющей роль донатора протона и бикарбонат-иона НСО 3 ~, выполняющего роль акцептора протона.

Примечание. Гидрокарбонаты во внеклеточной жидкости находятся в виде натриевой соли (NaHCO 3), внутри клеток - в виде калиевой соли (КНСО 3), имеющих общий анион НСО 3 -

Химическая формула данного буфера: NaHCO 3 /H 2 CO 3 , а механизм действия следующий: при ацидозе анионы угольной кислоты (НСО 3 -) связывают катионы Н + , при алкалозе - угольная кислота диссоциирует, образуя ионы Н + , необходимые для буферирования избытка основания.

Буферные системы в организме распределены неравномерно: гидрокарбонатный буфер располагается преимущественно в крови и во всех отделах внеклеточной жидкости; в плазме преимущественно представлены гидрокарбонатный, фосфатный и протеиновый буферы; в эритроцитах, помимо гидрокарбонатного, протеинового и фосфатного, решающая роль принадлежит гемоглобин-оксигемоглобиновому буферу, в моче - фосфатному.

Физиологические буферные системы

ДЫХАТЕЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КЩС. Количество углекислого газа, выделяющегося через легкие, контролируется дыхательным центром. При возрастании его концентрации дыхательный центр раздражается и вентиляционная функция легких увеличивается. Дыхательный центр мозга стимулируется через хеморецепторы, расположенные в дуге аорты и в каротидном синусе. Наиболее сильными раздражителями дыхательного центра являются углекислый газ, рН крови и кислород.

Уменьшение концентрации кислорода в крови и возрастание концентрации СО 2 приводят к увеличению легочной вентиляции. То же самое происходит при сдвиге рН ниже нормы. Так, при падении рН до 7,0 и ниже, МОД возрастает до 35-40 л. Отсюда можно понять, почему становится столь сильной легочная вентиляция при ацидозе, на фоне сахарного диабета. При повышении температуры тела вентиляционная способность легких также увеличивается; подобным образом действуют и соли калия, но при быстром повышении концентрации К + в плазме крови хеморецепторы подавляются и легочная вентиляция снижается. Дыхательная регуляция КЩС относится к системе быстрого реагирования.

ПОЧЕЧНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КЩС осуществляется путем поддержания концентрации бикарбонатного буфера плазмы (НСО 3) в пределах 22-26 ммоль/л. Процесс происходит при помощи выведения ионов водорода, образующихся из угольной кислоты, через клетки почечных канальцев, а также с задержкой Na + в канальцевой жидкости (моча).

Каждый миллимоль Н + , экскретируемый в форме титруемых кислот и (или) ионов аммония (NH 4 +) добавляет в плазму крови 1 ммоль НСО,~. Таким образом, экскреция Н + теснейшим образом связана с синтезом НСО 3 ~. Почечная регуляция КЩС протекает медленно и требует многих часов или даже суток для полной компенсации.

ПЕЧЕНЬ оказывает влияние на постоянство КЩС, метаболизируя недоокисленные продукты обмена, поступающие из желудочно-кишечного тракта, образуя мочевину из азотистых шлаков и выводя кислые радикалы с желчью.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ занимает важное место в поддержании постоянства КЩС организма благодаря большой интенсивности процессов поступления и всасывания жидкостей, продуктов питания и электролитов. Нарушение любого звена из данного процесса вызывает неизбежное нарушение КЩС.

Пример. При многократной рвоте у больного развивается алкалоз, при диарее - ацидоз.

Заключение. Следует подчеркнуть, что буферные системы организма представляют собой достаточно мощную, многокомпонентную, саморегулирующуюся систему, и только выраженная экзо- или эндогенная патология, может вызвать ее суб- или декомпенсацию, что найдет отражение в соответствующей клинике и изменении лабораторных показателей КЩС.

ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ

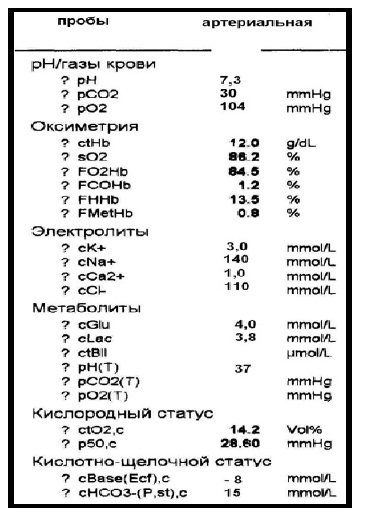

Показатели КЩС определяются эквилибрационным микрометодом Аструпа (с интерполяционным расчетом рСО 2) или методами с прямым окислением СО 2 Основой метода Аструпа является физическая взаимосвязь между компонентами, от которых зависит равновесие кислот и оснований в организме. Непосредственно в крови определяют рН и рСО 2 , остальные величины КЩС рассчитывают с помощью номограммы Сиг-гаарда-Андерсена (1960). Современные микроанализаторы все величины КЩС и парциальное напряжение газов крови определяют в автоматическом режиме. Основные показатели КЩС представлены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели номограммы Сиггаарда-Андеосена.

|

Принятое обозначение показателя |

Основная характеристика |

Пределы нормальных величин |

Средняя величина |

|

Показатель активной реакции плазмы (внеклеточной жидкости). Суммарно отражает функциональное состояние цыхательных и метаболических компонентов и изменяется в зависимости от емкости всех буферов | |||

|

мм рт. ст. |

Показатель парциального напряжения углекислого газа в артериальной крови. Отражает функциональное состояние системы дыхания, изменяется при ее патологии. В венозной крови на 5-6 мм рт. ст. выше. Повышение рСО 2 свидетельствует об избытке содержания Н Л СО 3 в крови (дыхательный ацидоз), снижение рСО 2 - о недостатке ее в крови дыхательный алкалоз) |

|

мм рт. ст. |

Показатель парциального напряжения кислорода в артериальной крови. Отражает функциональное состояние системы дыхания, изменяется при патологии этой системы | ||

|

АВ ммоль/л |

Истинный бикарбонат - показатель концентрации бикарбонатных ионов, является одним из наиболее подвижных и наглядных показателей | ||

|

SB ммоль/л |

Стандартный бикарбонат - показатель концентрации бикарбонатных ионов в стандартных условиях определения (при рСО 2 = 40 мм рт. ст.,t* = 37°С и полном насыщении крови кислородом и водяными парами) | ||

|

ВВ ммоль/л |

Сумма оснований всех буферных систем крови (т. е. сумма щелочных компонентов бикарбонатной, фосфатной, белковой и гемоглобиновой систем) | ||

|

BE ммоль/л |

Избыток (или дефицит) оснований - метаболический показатель избытка или недостатка буферных мощностей по сравнению с нормальными для данного больного - NBB. Это сумма всех основных компонентов буферных систем взятой у больного крови, приведенной к стандартным условиям (рН 7,4, рСО 2 40 мм рт. ст., температура тела 37°С). Зависимость выражается формулой: BE = ВВ - NBB Другими словами, BE показывает, какое количество сильного основания (в ммолях) следует добавить (или условно удалить), чтобы рН стал 7,4 (при pCOj 40 мм рт. ст. и температуре 37°С). Положительное значение BE указывает на избыток оснований (или на дефицит кислот), отрицательное - на дефицит оснований (или избыток кислот) |

Для оценки вида нарушения КЩС в повседневной работе врача общего профиля наибольшее значение имеют следующие показатели: рН, рСО г , рО 2 , BE . При анализе полученных данных существенным подспорьем могут служить три логические аксиомы, предложенные Ассоциацией кардиологов США, гак называемые «золотые правила».

Логические аксиомы Ассоциации кардиологов США (три «золотых правила»)

1. Изменение рСО г крови на 10 мм рт. ст. обусловливает реципрок ное снижение рН на 0,08.

Исходя из этого правила, повышение рСО 2 на 10 мм рт. ст. выше нормы (40 мм рт.ст.) должно сопровождаться снижением рН с 7,4 до 7,32 . Такой сдвиг указывает на чисто респираторный характер изменения рН и должен иметь следующую взаимосвязь:

рСО 2 мм рт. ст. 40 50 60 70

рН 7,4 7,32 7,24 7,16

Если рН изменяется на величину более расчетной, это указывает на наличие, помимо респираторного, и метаболического компонента.

Изменение рН на 0,15 является результатом изменения концентрации буферных оснований на 10 ммоль/л. Данное правило отражает взаимосвязь между BE (base excess ) и рН.

Если величина рН составляет 7,25 a BE равно -10 ммоль/л, при нормальном рСО 2 (40 мм рт.ст.), то это свидетельствует об отсутствии респираторной компенсации и означает, что ацидоз носит чисто метаболический характер. Данная взаимосвязь выглядит таким образом:

рН 7,4 7,25 7,10

рСО 2 40 40 40

Вышеуказанные правила дают возможность выявить не только изолированные, но и комбинированные изменения КЩС, но не позволяют ответить на вопрос, какая патология первична, а какая является компенсирующей.

3. Это правило представляет собой формулу для расчета избытка или дефицита оснований в организме и основано на предположении, что внеклеточное пространство, включая плазму (т. е. водный объем распределения гидрокарбоната), составляет 1/4 массы тела:

Общий дефицит оснований ВЕ, определенный на

в организме (ммоль/л) = основе второго правила,

(ммоль/л) 1/4массы тела кг

Анализ газов артериальной крови позволяет получить точные количественные критерии адекватности легочного газообмена, однако данный метод связан с пунктированием периферических артерий, что не всегда желательно.

Анализ газов венозной крови не дает адекватной оценки дыхательной функции легких. Он дает представление о соответствии между МОС и потреблением О 2 тканями.

В повседневной работе отделений интенсивной терапии довольно часто используется исследование «артериализированной» капиллярной крови. Для ее получения перед забором крови в течение 5 мин. производится массирование мочки уха или пальца кисти.

У больных с выраженными нарушениями газообмена и гемодинамики артериализированная кровь только приблизительно соответствует артериальной, что необходимо учитывать при оценке полученных результатов.

Заключение. На основании вышеизложенного, учитывая роль механизмов, обеспечивающих поддержание заданных параметров КЩС в организме, можно сделать следующие выводы:

Появление сдвигов КЩС, имеющего множественные эффективные механизмы компенсации, указывает на тяжелое нарушение общего метаболизма и требует своевременной и целенаправленной коррекции.

Приведение к норме легочной вентиляции оказывает положительное воздействие на КЩС путем восстановления нарушенных тканевых окислительно-восстановительных процессов, кроме этого, косвенно обеспечивается функциональная полноценность почек и нормализация буферной емкости плазмы.

Повышение буферной емкости крови должно осуществляться не только введением гидрокарбоната (это практикуется наиболее часто), но и введением фосфатов, коррекцией гипопротеинемии, анемии, водно-электролитных сдвигов, нормализацией микроциркуляции.

Бесконтрольное применение осмодиуретиков и алкализация мочи вызывает повышение сброса осмотически активных ионов Na + и СI - , с одновременным подавлением экскреции ионов водорода и их избыточным накоплением; это приводит к формированию суб-или декомпенсированного метаболического ацидоза.

ВАРИАНТЫ РАССТРОЙСТВ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

Существуют 4 основных варианта расстройства КЩС: метаболические ацидоз и алкалоз, респираторные ацидоз и алкалоз и различные их сочетания. Графически зависимость варианта расстройства от рН представлена на рис. 5, а типы расстройства КЩС, в зависимости от первичных изменений, представлены в табл. 2.

|

Рис. 1. Зависимость варианта расстройства КЩС от рН. |

|

|

состояние компенсации |

|

|

субкомпенсированный ацидоз |

|

|

декомпенсированный ацидоз |

|

|

субкомпенсированный алкалоз |

|

|

декомпенсированный алкалоз |

|

|

состояние не совместимо с жизнью |

|

Таблица 2. Типы расстройств КЩС в зависимости от первичных изменений (средние сводные данные).

Респираторные расстройства КЩС начинаются с изменений рСО 2 . Компенсация осуществляется при помощи буферных или почечных механизмов, которые приводят к изменениям концентрации НСО 3 ~, способствующим восстановлению рН до исходных (хотя не всегда нормальных) величин.

Метаболические расстройства вызываются изменением содержания в плазме НСО 3 ~. Они вызывают дыхательный ответ, который приводит к компенсаторному (первичному или вторичному) изменению рСО 2 , в результате чего восстанавливается исходный или нормальный уровень рН.

Компенсаторные реакции включаются немедленно и продолжаются (при сохраненных резервах организма) до восстановления нормального КЩС.

Метаболический ацидоз

Метаболический ацидоз вызывается снижением содержания бикарбоната в плазме крови (см. табл. 2), которое может быть вызвано следующими причинами:

Острая почечная недостаточность.

Некомпенсированный диабет (кетоацидоз).

Шок любой этиологии.

Сердечная недостаточность (молочнокислый ацидоз).

Отравления салицилатами, этиленгликолем, метиловым спиртом и др.

Повышенная потеря щелочных соков тонкой кишкой.

Патогенез

Ионы К + выходят из клетки. В обмен поступают Н + и Na + (на 3 К + приходится 1 Н + и 2 Na +). Концентрация К + в плазме повышается, а при сохраненной функции почек его повышенное количество выводится с мочой, в итоге формируется внутриклеточная гипокалиемия на фоне нормального или несколько повышенного уровня К + плазмы.

Клиника. Клинически умеренный ацидоз (BE до -10 ммоль/л) может протекать бессимптомно. При снижении рН до 7,2 (состояние субкомпенсации, далее декомпенсация, см. рис. 1) заметно усиливается дыхание. При дальнейшем снижении рН подавляется активность дыхательного центра, угнетается миокард, снижается чувствительность рецепторов к катехоламинам. Производительность сердца уменьшается, МОС падает, развивается гипоксическая энцефалопатия, вплоть до развития коматозного состояния.

Основные показатели выраженности различных степеней метаболического ацидоза представлены в табл. 3.

Таблица 3. Основные показатели выраженности различных степеней метаболического ацидоза (средние сводные данные).

|

Основные показатели КЩС |

Компенсированное состояние |

Субкомпенсированный ацидоз |

Декомпенснрованный ацидоз |

|

менее 7,29 |

|||

|

BE, ммоль/л | |||

|

р СО 2 , мм рт. ст. | |||

|

АВ, ммоль/л | |||

|

SB, ммоль/л | |||

|

ВВ, ммоль/л |

Объяснения к табл. 3. Если в приводимом примере имелся бы чисто метаболический ацидоз без респираторной компенсации, то в показателях КЩС должна быть взаимосвязь, приведенная во втором «золотом правиле» (см. выше), которое гласит: «ИЗМЕНЕНИЕ РН НА 0,15 ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БУФЕРНЫХ ОСНОВАНИЙ НА 10 ММОЛЬ/Л».

Исходя из этого правила, рН 7,1 должно быть при BE = -20 и рСО 2 40 мм рт. ст. Отсутствие данной взаимосвязи в табл. 10 указывает на наличие респираторной компенсации.

При субкомпенсированном состоянии имеется умеренный дефицит оснований (BE до -9), на фоне компенсаторной гипервентиляции (р а СО 2 = 28 мм рт. ст.) и умеренного снижения уровня щелочных радикалов (АВ, SB, ВВ). В данном варианте не показано использование буферных растворов.

При декомпенсированном состоянии мощный компенсаторный дыхательный алкалоз (р а СО 2 менее 28 мм рт. ст.) уже не в силах компенсировать большой дефицит оснований (BE менее -9) на фоне значительного снижения уровня щелочных радикалов (АВ, SB, ВВ). Для коррекции данного состояния необходимо использование буферных растворов.

Принципы коррекции метаболического ацидоза

Устранение этиологического фактора (патология дыхательной и ССС, органов брюшной полости и т. д.).

Нормализация гемодинамики - устранение гиповолемии, восстановление микроциркуляции, улучшение реологических свойств крови.

Улучшение легочной вентиляции (вплоть до перехода на ИВЛ).

Коррекция электролитного обмена.

Улучшение почечного кровотока.

Устранение гипопротеинемии.

Улучшение тканевых окислительных процессов путем введения глюкозы, инсулина, тиамина, пиридоксина, рибоксина, аскорбиновой, пантотеновой и пангамовой кислот.

Усиление гидрокарбонатной буферной системы.

Следует особо подчеркнуть, что целенаправленную коррекцию КЩС путем введения растворов буферов следует проводить только при наличии декомпенсированного ацидоза или близкого к нему состояния (рН < 7,25).

Для коррекции метаболического ацидоза используются следующие буферные растворы:

4,2% раствор натрия бикарбоната с содержанием в 1 мл 0,5 ммоль бикарбоната. Данный буферный раствор довольно быстро корригирует ацидоз, но содержащиеся в нем ионы Na + еще большеповышают осмолярность внеклеточной жидкости и усугубляют клеточную дегидратацию. Необходимо помнить и о том, что в щелочной среде нарушается процесс диссоциации хлорида кальция и внезапная гипокальциемия может привести к угнетению сократительной способности миокарда. Введение данного буфера должно быть осторожным и сочетаться с введением солей кальция (лучше глюконат кальция) и усиленным контролем гемодинамики. Скорость инфузии данного раствора - 200 мл за 30 мин.

11% раствор натрия лактата с содержанием в 1 мл 1 ммоль лактата. Данный буфер мягче, чем гидрокарбонат, устраняет сдвиги КЩС, но противопоказан при гипоксии (отсутствие которой трудно представить при метаболическом ацидозе) и нарушении функции печени (которая в условиях гипоксии и ацидоза страдает едва ли не больше других органов).

ТНАМ (трис-буфер, 3,66% раствор трисамина) - считается довольно эффективным буфером, связывает водородные ионы как вне, так и внутри клеток, не содержит ионов Na + , выделяется почками. Однако он обладает рядом побочных эффектов (повышает уровень глюкозы в крови, вызывает внутриклеточную гипокалиемию и гиперкалийплазмию, угнетает сердечную и дыхательную деятельность). Ско рость инфузии: в 1 час не более 2,5-5,0 мл/кг, в сутки до 5-14 мл/кг.

Лактасол - комбинированный полиэлектролитный раствор, содержащий 300 ммоль лактата в 1 л (механизм действия - анион молочной кислоты метаболизируется в печени до НСО 3 ~, поэтому переливание лактасола аналогично использовованию бикарбоната натрия).

Ограничения и противопоказания

Гидрокарбонат натрия - допустимо назначение при смешанном дыхательном и метаболическом ацидозе только на фоне ИВЛ.

Натрия лактат - не показан при недостаточности печени и тканевой гипоксии.

Трисамин - не показан при центральных расстройствах дыхания и анурии.

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

1. Расчет общего дефицита оснований в организме можно производить на основании «третьего золотого правила» (см. выше):

Общий дефицит оснований BE , определенный на основе второго

в организме (ммоль/л) = правила, (ммоль/л) 1/4 массы тела (кг)

2.Расчет необходимого количества ммоль гидрокарбоната для коррекции метаболического ацидоза можно производить по формуле Мелленгаарда-Аструпа (Mellengaard-Astrup):

Кол-во ммоль гидрокарбоната натрия = BE массу тела в кг 0,3

Примечание. Не следует забывать, что при работе по данной формуле, ответ получается в ммолях, а в 1 мл 4% раствора соды, содержится 0,5 ммоля гидрокарбоната. Следовательно, для того, чтобы узнать, сколько требуется 4% раствора соды для коррекции КЩС, полученный результат необходимо умножить на два.

3. Расчет необходимого количества 3,66% р-ра трисамина для коррекции метаболического ацидоза производится по формуле:

Кол-во мл 3,66% р-ра трисамина = BE массу тела в кг

Метаболический алкалоз

Метаболический алкалоз встречается реже, чем ацидоз, вызывается повышением уровня бикарбоната в плазме и обычно сопровождается снижением содержания хлоридов плазмы. Нарушения баланса электролитов, наблюдаемые при данной патологии, по своей сути противоположны тем, которые могут наблюдаться при метаболическом ацидозе (см. табл. 4).

Этиология. Метаболический алкалоз наиболее часто возникает при следующих патологических состояниях:

Потеря желудочного сока при рвоте.

Чрезмерное введение соды.

Проведение ИВЛ в режиме гипервентиляции.

В результате повышенной потери хлоридов и калия с мочой при назначении диуретиков и глюкокортикоидов.

Применение больших количеств цитратной крови (в печени цитрат превращается в лактат).

Вторичный гиперальдостеронизм из-за гиповолемии различной этиологии.

ОПН с замещением клеточного К + на Н + и повышенной реабсорбцией НСО 3 ~.

Первичный гиперальдостеронизм, болезнь Иценко - Кушинга.

Патогенез. Опасные физиологические эффекты метаболического алкалоза:

инактивация различных ферментных систем;

смещение распределения ионов между клеткой и внеклеточным пространством;

компенсаторная гиповентиляция, которая задерживает СО 2 , чтобы снизить рН, однако она может закончиться ателектазированием легких и гипоксией;

смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево.

Основные показатели выраженности различных степеней метаболического алкалоза представлены в табл. 4.

Таблица 4. Основные показатели выраженности различных степеней метаболического алкалоза (средние сводные данные).

|

Основные показатели КЩС |

Компенсированное состояние |

Субкомпенсированный алкалоз |

Декомпенсированный алкалоз |

|

свыше 7,56 |

|||

|

BE, ммоль/л | |||

|

р а СО 2 , мм рт. ст. | |||

|

АВ, ммоль/л | |||

|

SB, ммоль/л | |||

|

ВВ, ммоль/л |

Объяснения к табл. 4. При анализе данных суокомпенсированного состояния обращает на себя внимание следующее: отмечается незначительный избыток оснований (АВ, SB, BB) в сравнительном аспекте с состоянием компенсации. Это подтверждается умеренным увеличением BE. Данное состояние не требует целенаправленного использования буферных растворов и устраняется воздействием на патогенетический фактор. Декомпенси-рованное состояние сопровождается дальнейшим значительным ростом избытка оснований (АВ, SB, ВВ) и значительным увеличением BE. Обращает на себя внимание существенное возрастание р а СО 2 , однако перевод больного на ИВЛ в данной ситуации является ошибкой - высокий уровень данного показателя является следствием дыхательной компенсации метаболического алкалоза (накопление СО 2 способствует снижению рН).

Принципы коррекции метаболического алкалоза. Прежде всего выясняют этиологический фактор возникновения данного состояния и пытаются на него воздействовать. Производится нормализация всех видов обмена. Купирование алкалоза достигается внутривенным введением растворов глюкозы (см. примечание) с большим количеством витаминов, электролитных растворов; изотонический раствор хлорида натрия используется для уменьшения осмолярности внеклеточной жидкости и устранения клеточной дегидратации. При субкомпенсированном алкалозе такой терапии бывает достаточно для нормализации КЩС.

Примечание. Растворы глюкозы любой концентрации (5-10-25%), используемые для внутривенных инъекций, при изготовлении стабилизируются 0,1н раствором соляной кислоты до рН 3,0-4,0, поэтому они являются кислыми.

При декомпенсированном метаболическом алкалозе, помимо вышеуказанной терапии, необходимо производить и целенаправленную коррекцию хлора. Для этого используют хлорсодержащие растворы. Необходимое количество ммоль СI - ионов рассчитывают по формуле:

Кол-во СI - , ммоль/л = BE массу тела, кг 0,3

Для коррекции метаболического алкалоза обычно применяют 4% раствор калия хлорида (в 1 мл содержится по 0,53 ммоль К + и СГ), вводят в/в в составе поляризующей смеси (5-10% р-р глюкозы с инсулином).

Респираторный ацидоз

Это расстройство КЩС является следствием снижения альвеолярной вентиляции, что вызывает повышение в крови рСО 2

Причинами респираторного ацидоза могут быть:

Депрессия дыхательного центра (травма мозга, инфекция, действие морфина, барбитуратов и др. препаратов).

Нарушение нервно-мышечной проводимости (миастения, полиомиелит).

Деформации грудной клетки (кифосколиоз).

Легочные заболевания (хронические обструктивные заболевания легких, астматический статус, отек легких, синдром дыхательных расстройств).

Патогенез. При избыточном накоплении в организме углекислого газа кривая диссоциации гемоглобина смещается вправо, в результате чего повышается концентрация Н + и НСО 3 ~:

С0 2 + Н 2 0 <=> Н 2 СО 3 <=> Н + + НС0 3 --

Гемоглобиновый и протеиновый буферы частично блокируют Н + , что приводит к дальнейшему смещению кривой диссоциации вправо до достижения нового уровня равновесия.

Почечная компенсация заключается в повышенной продукции НСО 3 ~ и поступлении его в плазму. Данный компенсаторный механизм включается при наличии хронической дыхательной недостаточности (ХДН) и достигает своего максимума на 2-4 день, при этом наступает субкомпенсация дыхательного ацидоза. При дыхательном ацидозе К + покидает клетку, а Н + и Na + поступают в нее.

Понижение содержания К + в кардиомиоцитах может создать условие для нарушения ритма сердечной деятельности.

Клиника. В клинической картине дыхательного ацидоза преобладают симптомы интракраниальной гипертензии, которые возникают из-за церебральной вазодилатации, вызываемой избытком СО 2 . Персистирующий респираторный ацидоз раньше или позже приводит к отеку мозга, выраженность которого соответствует степени гиперкапнии. Нередко развивается сопор с переходом в кому. При дыхании воздухом гиперкапния сочетается со снижением альвеолярного рО 2 и гипоксемией. Основные показатели выраженности различных степеней респираторного ацидоза представлены в табл. 5.

Таблица 5. Основные показатели выраженности различных степеней респираторного ацидоза (средние сводные данные).

|

Основные показатели КЩС |

Компенсированное состояние |

Субкомненсиро-ванный ацидоз |

Декомпенсиро-ванный ацидоз |

|

BE, ммоль/л | |||

|

р а СО 2 , мм рт. ст. | |||

|

АВ, ммоль/л | |||

|

SB, ммоль/л | |||

|

ВВ, ммоль/л |

Объяснения к табл. 5. Исходя из первого «золотого правила»: «ИЗМЕНЕНИЕ рСО 2 КРОВИ НА 10 ММ РТ. СТ. ОБУСЛАВЛИВАЕТ РЕЦИ-ПРОКНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ рН НА 0,08», при рСО 2 равном 70 мм рт. ст., Р Н должно быть 7,16, однако этого не отмечается; следовательно, можно сразу сделать вывод, что в данном варианте имеется метаболический компонент компенсации.

В приводимом примере субкомпенсированного ацидоза имеется явный избыток СО 2 (р а СО 2 = 55 мм рт. ст.) с параллельным его превращением в бикарбонаты, на что указывает незначительное возрастание выше верхнего уровня нормы АВ, SB, ВВ, а положительное значение BE (+3,5) подтверждает наличие избытка оснований. Коррекция такого состояния возможна путем воздействия на патогенетический фактор без перевода больного на ИВЛ.

При декомпенсированном состоянии колоссальный избыток СО 2 (р а СО 2 = 70 мм рт. ст.) также компенсируется превращением в бикарбонаты, на что указывает значительное возрастание АВ, SB и ВВ, а положительное значение BE (+12) подтверждает наличие избытка оснований. Коррекция такого состояния возможна только путем перевода больного на ИВЛ, причем вначале ее следует проводить в режиме нормовентиляции.

Основу лечения респираторного ацидоза составляет перевод боль ного на ИВЛ. У некоторых больных при переводе на ИВЛ и устранении симптомов гипоксии ухудшение состояния может быть обусловлено СО 2 -наркозом и последующим морфологическим поражением большего или меньшего количества нейронов. В тех случаях, когда предполагается перевод больного на ИВЛ, следует предусмотреть необходимость постепенного снижения рСО 2 . Если это условие не соблюдается, то возникающий в постгиперкапническом периоде метаболический алкалоз цереброспинальной жидкости приводит к поражению ЦНС с развитием судорог и другими неврологическими симптомами.

Респираторный алкалоз

Данное состояние характеризуется снижением уровня рСО 2 , возникающим в результате альвеолярной гипервентиляции.

Этиология. Основными причинами респираторного алкалоза являются:

Травма головного мозга с вовлечением дыхательного центра, инфекция, новообразования мозга.

Метаболические расстройства (печеночная недостаточность, грамотрицательный сепсис, передозировка салицилатов, лихорадка).

Нарушения дыхательной функции легких (пневмония, status asthmaticus I ст., начальный этап тромбоэмболии легочной артерии,застойная сердечная недостаточность).

Длительная ИВЛ в режиме гипервентиляции.

Патогенез. На фоне длительной гипервентиляции происходит снижение рСО 2 с параллельным повышением рН. Данный процесс сопровождается снижением концентрации бикарбоната плазмы. Потеря НСО 3 ~ происходит двумя путями: легочным и почечным. Первый путь начинает работать немедленно в ответ на уменьшение концентрации в плазме угольной кислоты. Уменьшение концентрации НСО 3 ~ происходит путем буферирования Н + по следующей схеме:

НСО 3 + Н + + буфер = Н 2 СО 3 + буфер

Роль буфера в данной ситуации выполняет гемоглобин. В результате буферирования каждое снижение рСО 2 на 10 мм рт. ст. сопровождается снижением бикарбоната в плазме на 2-3 ммоль/л. Таким путем организм может произвести снижение НСО 3 ~ не более, чем на 4-5 ммоль/л. Если гипервентиляционный синдром держится более нескольких часов и потеря СО 2 легочным путем продолжается, то включается второй этап компенсации алкалоза. Он протекает длительно и проявляется включением механизмов подавления синтеза почками НСО 3 ~ и экскреции Н + . Происходит усиление экскреции НСО 3 ~ за счет снижения его канальцевой реабсорбции. Данный путь компенсации является более мощным, чем через дыхательную систему и выраженность снижения уровня бикарбоната в плазме может составлять до 5 ммоль/л на каждые 10 мм рт. ст. снижения рСО,.

Сочетание описанной последовательности компенсации довольно часто позволяет организму восстановить рН до нормальных величин.

Однако если этого не происходит и алкалоз продолжает нарастать, формируется увеличение сродства гемоглобина к кислороду, диссоциация оксигемоглобина замедляется и вызывает развитие тканевой гипоксии и метаболического ацидоза.

Основные показатели выраженности различных степеней респираторного алкалоза представлены в табл. 6.

Таблица 6. Основные показатели выраженности различных степеней респираторного алкалоза (средние сводные данные).

Объяснения к табл. 6. Гипервентиляция при субкомпенсированном состоянии приводит к уменьшению р а СО 2 в плазме крови; параллельно этому процессу идет снижение уровня бикарбонатов (АВ, SB, BB), уровень BE остаётся в пределах нормы. Для декомпенсированного состояния характерным является дальнейшее «вымывание» СО 2 из плазмы крови (р а СО 2 18 мм рт. ст.) при параллельном развитии тканевой гипоксии и метаболи- ч ческого ацидоза (см. выше). Это находит отражение в, казалось бы парадоксальном, умеренном смещении рН и BE в сторону ацидоза.

Клиника. Ведущим патогенетическим звеном респираторного алкалоза является снижение объемного мозгового кровотока в результате повышения тонуса мозговых сосудов, что является следствием дефицита СО 2 в крови. На первоначальных этапах у больного могут отмечаться парестезии кожи конечностей и вокруг рта, мышечные спазмы в конечностях, легкая или выраженная сонливость, головная боль, иногда более глубокие нарушения сознания, вплоть до комы.

Неотложная помощь заключается в воздействии на патогенетический фактор, вызвавший гипервентиляцию и гипокапнию (например, купировать status asthmaticus I ст.).

Взаимосвязь между водно-электролитным обменом и кислотно-щелочным состоянием

Существует тесная взаимосвязь между водно-электролитным обменом и кислотно-щелочным состоянием организма. Она подчиняется физико-химическим законам электронейтральности, изоосмолярности и постоянства рН биологических жидкостей.

В графическом виде электронейтральность плазмы оптимально отражена на диаграмме Гембла (Gemble, 1950), представленной на рис. 2.

Приведенные величины представлены ц миллиэквивалентах (они отражают электрическую зарядность раствора), а не в миллимолях.

Как видно из диаграммы, сумма концентраций катионов плазмы равна 153 мэкв/л (доля натрия 142 мэкв/л). На основании закона электронейтральности, сумма концентрации анионов должна составлять 153 мэкв/л. Данная величина представлена анионами хлора (101 мэкв/л), бикарбонатами (24 мэкв/л) и анионами белка (17 мэкв/л). Сумма концентраций малых плазменных катионов (К + - Са 2+ > Mg 2+)- составляет 11 мэкв/л. Если допустить, что данная величина равна сумме концентраций остаточных анионов (сульфаты, фосфаты и др.), то электролитное равновесие можно представить следующим образом:(Na +) = (СI -) + ВВ

На основании данной формулы и диаграммы Гембла видно, что буферная система крови (ВВ), представляющая собой сумму анионов белка и бикарбонатов (НСО 3 ~), равна разности между содержанием натрия и хлора:

ВВ = (Na +) - (СI - )

Данное положение может быть использовано в качестве косвенного метода определения величины ВВ, при отсутствии специальной аппаратуры для определения параметров КЩС. Такой расчет вполне допустим, поскольку сумма малых плазменных катионов - величина достаточно стабильная, изменяется крайне незначительно и примерно равна также довольно постоянной сумме остаточных анионов.

Примерные расчеты основных показателей КЩС при отсутствии микроанализатора можно проводить по следующим формулам:

ВВ (ммоль/л) = Na + плазмы (ммоль/л) - СI - плазмы (ммоль/л);

BE = ВВ - 42;

BE = Na + плазмы - СI - плазмы - 42.

Осмотическая концентрация натрия организмом поддерживается в строго заданных параметрах, поэтому колебания уровня буферных оснований бывают связаны, прежде всего, с изменением количества более мобильного аниона хлора и анионов белка. Количество белка плазмы может существенно влиять на уровень буферных оснований, что всегда необходимо учитывать при гипопротеинемиях, когда уменьшение ВВ не связано с ацидотическим сдвигом. Эти же электролиты (в основном, натрий и хлор) обеспечивают изоосмолярность вне и внутриклеточной жидкости, в среднем равную 285 мосм/л. При их перемещении из одного водного сектора в другой происходит изменение осмолярности. Данный процесс сопровождается параллельной миграцией воды до тех пор, пока не установится новое равновесие.

Заключение. Для суждения о характере расстройств метаболизма оценку основных показателей КЩС следует производить в тесной взаимосвязи с уровнем электролитов плазмы крови (главным образом, натрия и хлора) и белка.

Организма свидетельствуют о развитии патологического процесса. Исследование газового состава крови назначается, как правило, при подозрении на наличие у пациента респираторных заболеваний или при сбоях в метаболизме. Результаты повторных анализов позволяют отслеживать динамику и оценивать эффективность назначенной терапии.

Что показывает кровь на КЩС

Жидкая соединительная ткань - один из главных компонентов человеческого организма. Она непрерывно циркулирует по нему, снабжая все клетки кислородом. Кроме того, она принимает непосредственное участие в выводе из организма вредных соединений. Ее обновление также является непрерывным процессом.

Важно знать, что анализ крови на КЩС - это такое исследование, на основании результатов которого врач может судить о работе организма в целом. Одним из клинически значимых показателей является уровень рН. Эта величина является стабильной. При ее отклонениях в большую или меньшую сторону врач может заподозрить сбой в процессах, отвечающих за формирование данного показателя.

При нарушениях кислотно-щелочного равновесия человек очень быстро стареет. Одновременно с этим происходит значительное ослабление защитных сил организма, за счет чего часто развиваются различные заболевания. При несвоевременном лечении могут возникнуть серьезные патологии, которые практически не поддаются лечению.

Кроме рН, основными показателями КЩС крови являются:

- рСО 2. Отражает парциальное напряжение углекислого газа в жидкой соединительной ткани. Определяется без доступа воздуха. На основании данного показателя можно судить о степени функционирования дыхательной системы.

- РаО 2. Это находящегося в газовой среде, которая уравновешена с кровью.

- Р А О 2. Это парциальное давление кислорода, находящегося в альвеолярном воздухе.

- ТСО 2 . Данный показатель отражает общую концентрацию углекислого газа, то есть абсолютно все его формы.

- АВ. Показатель истинного бикарбоната. Его отклонение в ту или иную сторону происходит при дыхательных нарушениях.

- SB. Это стандартный бикарбонат. Позволяет оценить степень тяжести нарушений в метаболических процессах.

- ВЕ. Избыток или дефицит некарбоновых кислот. Это величина, показывающая то количество сильного основания, которое необходимо для нормализации показателя рН.

- ВЕ-ecf. Избыток или дефицит оснований, рассчитанный для внеклеточной жидкости.

- ВВ. Суммарный показатель анионов белков и ионов бикарбоната.

- СаО 2. Это кислородная емкость крови.

- CtO2. Показатель, отражающий фактическое содержание кислорода в жидкой соединительной ткани.

- DA-аО 2. Показатель, на основании которого можно судить о диффузионной способности легких и объеме шунтового кровотока.

- SpO 2 . Это отношение оксигенированной и общей фракций гемоглобина.

При подозрении на развитие тех или иных заболеваний врач назначает исследование кислотно-щелочного баланса жидкой соединительной ткани.

Показания

К врачу необходимо обращаться при возникновении тревожных симптомов, указывающих на нарушение работы органов пищеварительной системы, почек, печени и легких, а также при частых эпизодах обострения имеющихся патологий хронического характера. Если при этом человек буквально стареет на глазах, это свидетельствует о нарушении КЩС крови.

Анализ газового состава назначается с целью:

- обнаружения различных патологий на самой ранней стадии их развития;

- оценки эффективности ранее составленной схемы лечения.

На основании результатов исследования врач также может судить о степени общего состояния организма.

Подготовка

При назначении анализа КЩС крови специалист рассказывает о некоторых правилах, которым нужно следовать перед сдачей биоматериала. Врач должен проинформировать пациента, что в большинстве случаев осуществляется пунктирование артерии. Исследуемый должен быть готов к возникновению болезненных или дискомфортных ощущений в месте прокола кровеносного сосуда.

Непосредственно перед забором биоматериала рекомендуется отдохнуть в течение получаса. Стабильное физическое состояние - залог получения максимально информативного результата, особенно это касается лиц, страдающих от тяжелых форм дыхательной недостаточности.

Корректировка режима и рациона питания не требуется.

Особенности забора биоматериала

Для оценки кислотно-щелочного состояния организма необходима кровь:

- Артериальная.

- Венозная.

- Капиллярная.

Артериальная кровь - наиболее подходящий биоматериал для оценки газового состава. Это обусловлено тем, что ее исследование позволяет наиболее полно оценить степень функционирования легких.

Виды доступа:

- Пункция лучевой артерии. Метод считается наиболее простым. После его проведения риск развития гематомы составляет менее 1%. Прокол лучевой артерии не проводится при ярко выраженном атеросклерозе в данной области, а также при отрицательной пробе Аллена. Последняя проводится следующим образом: пациенту необходимо сжимать и разжимать кулак несколько раз до побледнения кожи кисти, после чего сосуд пережимается. Если естественный цвет покрова восстанавливается менее чем за 5 секунд, это считается нормой. Более длительный процесс свидетельствует о нарушении кровотока.

- Пункция бедренной артерии. Недостатки метода: высокий риск потери жидкой соединительной ткани, тромбоза, ишемии руки, окклюзии сосуда, осложнения инфекционного характера. Забор биоматериала не проводится при наличии сосудистого протеза в данной зоне, при аневризме и тромбозе локального характера, приеме антикоагулянтов. Сложность метода заключается в том, что не всегда с первой попытки удается провести пункцию артерии.

Концентрация углекислого газа, являющегося конечным продуктом метаболизма в тканях, в венозной крови выше. При этом количество кислорода, напротив, ниже. Если провести анализ КЩС венозной крови, появляется возможность оценить показатель системного метаболизма. Забор крайне редко осуществляется из периферических сосудов, так как результат подобного исследования не является клинически значимым. Наиболее часто проводится прокол легочной артерии.

При заборе крови на КЩС (если он осуществляется из сосуда конечности) жгут никогда не накладывается. Это объясняется тем, что на фоне нарушения локального кровообращения результат исследования значительно искажается и становится неинформативным.

Если забор биоматериала проводится из катетера, установленного в центральной вене, врач должен избегать канала, посредством которого вводятся электролиты и глюкоза. КЩС крови в подобном случае также будет считаться неинформативным за счет ложно высоких показателей.

По газовому составу капиллярная жидкая соединительная ткань ближе к артериальной. Тем не менее ее анализ считается наименее информативным. Ее забор осуществляется, как правило, в том случае, когда необходимо оценить основные показатели кислотно-щелочного состояния крови у новорожденных детей.

Интерпретация результатов

Первоначально должен анализироваться уровень рН. Это обусловлено тем, что данный показатель является основным среди клинически значимых. Расшифровкой КЩС крови у взрослых занимается терапевт и гематолог. Нормой считается, если показатель находится в пределах 7,36-7,45. При небольшом отклонении в большую или меньшую сторону принято говорить о нарушениях в работе организма. Если же показатель повышается или снижается значительно, наступает летальный исход.

У детей расшифровкой КЩС крови занимается гематолог и педиатр. Для малышей нормой являются значения от 7,29 до 7,38.

Также диагностически важными значениями являются:

- Парциальное напряжение углекислого газа. В большинстве случаев осуществляется забор артериальной крови. Норма для детей - от 27 до 40 мм рт. ст., для мужчин - от 35 до 48, для женщин - от 32 до 45. Если же в качестве биологического материала выступала венозная кровь, данные показатели выше на 6-7 единиц (это не считается отклонением).

- Стандартные бикарбонаты. Норма для артериальной крови (цельной) - от 18 до 23 ммоль/л, плазмы венозной - от 22 до 29 ммоль/л.

При снижении показателей принято говорить об ацидозе, повышении - алкалозе.

Что может оказать негативное воздействие на КЩС

Если в процессе крови на КЩС врач обнаружил отклонения, он должен уточнить, сдавал ли пациент биоматериал в спокойном состоянии, а также выяснить, какие еще факторы могли спровоцировать искажение результатов.

Негативное воздействие на показатели оказывают:

- несбалансированное питание, чрезмерное увлечение фастфудом;

- проживание в регионе с неблагополучной экологической обстановкой;

- частое употребление спиртосодержащих напитков;

- курение;

- длительное пребывание в состоянии стресса;

- неправильно организованный режим дня.

При наличии одного или нескольких факторов из вышеперечисленных врач может назначить повторный анализ КЩС крови.

Самостоятельное определение кислотно-щелочного состояния

Важно понимать, что информативность лабораторного исследования максимально высокая. Оно выполняется при помощи современных автоматических крови, КЩС, электролитов и глюкозы. Если же по каким-либо причинам пациенту необходимо часто сдавать кровь, он может приобрести в аптеке специальное устройство и регулярно с его помощью оценивать показатель рН.

Принцип работы прибора заключается в следующем: в нем имеются 2 электрода, при помещении которых в каплю жидкой соединительной ткани возникает электродвижущая сила. После минутного анализа рН-метр выдает точный результат.

Устройство может быть аналоговым или цифровым. В первом случае подобные модели считаются устаревшими и крайне редко используются пациентами на практике. Цифровые рН-метры - это современные устройства, имеющие не только удобный интерфейс, но и встроенную систему подсказок и память, благодаря чему не нужно каждый раз фиксировать результат на бумажном носителе.

В аптеках и компаниях, занимающихся реализацией медицинского оборудования, можно приобрести как стационарные, так и портативные приборы. Таким образом, пациент может установить рН-метр дома или же купить устройство, не привязанное к определенному месту и легко транспортируемое.

Алкалоз и ацидоз

О данных состояниях принято говорить в том случае, когда при расшифровке КЩС венозной крови или артериальной врач обнаружил отклонения.

Алкалоз - это патология, характеризующаяся повышением уровня основных показателей. Подобное состояние приводит к следующим негативным последствиям:

- Нарушению процесса переваривания пищи.

- Дефициту жизненно важных минеральных веществ.

- Поступлению в кровь большого количества токсичных соединений.

С течением времени происходит прогрессирование патологии. Отсутствие своевременного лечения приводит к заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, печени, тяжелым аллергическим реакциям, недугам дерматологического характера.

Кроме того, если у пациента имеются хронические патологии, на фоне алкалоза они будут стремительно прогрессировать.

Причины повышения рН:

- Сбой в работе сердечно-сосудистой системы.

- Длительное пребывание в состоянии стресса.

- Заболевания, течение которых сопровождается частыми эпизодами рвоты.

- Избыточная масса тела.

- Несбалансированное питание.

Если во время анализа КЩС крови выявлено отклонение показателей от нормы в меньшую сторону, принято говорить об ацидозе. Это состояние, которое считается наиболее опасным для жизни. Его коварность состоит в том, что на начальных этапах развития заболевание не сопровождается никакими тревожными симптомами.

По мере прогрессирования недуга возникают следующие признаки:

- В крови резко повышается количество сахара.

- Частые эпизоды нехватки воздуха, чувства удушья.

- Постоянная тошнота.

- Состояние шока.

Если показатели снижены значительно, кровь закисляется. При несвоевременном вмешательстве врачей неизбежно наступает летальный исход. Опасность заключается в том, что тревожные симптомы возникают, как правило, тогда, когда уровень рН опустился до критических значений.

Основными причинами развития ацидоза являются сахарный диабет и чрезмерное употребление спиртосодержащих напитков. На фоне течения патологии возникает недостаток жизненно важных витаминов и микроэлементов в организме. Кроме того, каждая клетка начинает страдать от нехватки кислорода.

В результате у пациента развиваются следующие заболевания и патологические состояния:

- Злокачественные новообразования.

- Общее недомогание.

- Быстрая потеря работоспособности.

- Заболевания органов мочеполовой системы.

- Хрупкость костей.

- Патологии мышечной ткани.

- Заболевания сердца и сосудов.

- Ожирение.

- Сахарный диабет.

- Патологии опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, на фоне ацидоза существенно ослабляются защитные силы организма, за счет чего пациент чаще страдает от различных заболеваний.

Все методы лечения вышеописанных отклонений заключаются в устранении основного заболевания и нормализации показателей кислотно-щелочного состояния. Важными методами терапии являются: прием медикаментозных средств, дыхательная гимнастика.

Профилактика

Для того чтобы предотвратить отклонения от нормы показателей КЩС, необходимо следовать принципам здорового образа жизни. Важно скорректировать рацион и режим питания, подвергать организм умеренным физическим нагрузкам и регулярно отдыхать.

В заключение

Кислотно-щелочное состояние жидкой соединительной ткани - важный показатель здоровья организма. Любые отклонения в большую или меньшую сторону свидетельствуют о наличии патологии.

Исследование не требует специальной подготовки, основное условие - пациент должен находиться в состоянии полного спокойствия. Забор биоматериала может осуществляться как из артерий, так и из вен и капилляров. При этом в первом случае результат является максимально информативным. Отклонение в большую сторону свидетельствует об алкилозе, в меньшую - об ацидозе.

Кислотно-основное состояние (кислотно-щелочная реакция)

- это исключительно важная постоянная характеристика крови, которая обеспечивает нормальное течение окислительно-восстановительных процессов в организме, ферментативную активность, а также направление и интенсивность всех видов обмена веществ.

Кислотность или щелочность любой жидкости (в том числе и крови) напрямую зависит от содержания в ней свободных ионов водорода. Количественная активная кислотная или щелочная реакция определяется «водородным показателем» - рН.

Понятие «водородный показатель» (дословно «сила водорода») и шкалу рН (от 0 до 14) ввел в 1908 г. физик и датский биохимик Серен Петер Лауриц Сервисен.

Нейтральная реакция соответствует рН = 7,0, меньшие значения являются свидетельством сдвига в «кислую» сторону, а большие - в «щелочную».

Постоянство кислотно-основного состояния организма поддерживается буферными системами (жидкостями, поддерживающими баланс ионов водорода) и физиологическими механизмами компенсации (за счет деятельности печени, почек, легких и других органов).

В крови человека одновременно функционируют несколько буферных систем (кислота-основание):

1) бикарбонатная (Н2СОэ и НСО-3);

2) гемоглобиновая (гемоглобин - слабая кислота, оксигемоглобин - слабое основание);

3) белковая (работающая за счет способности белков ионизироваться);

4) фосфатная (дифосфат и монофосфат).

Наиболее активной является бикарбонатная буферная система крови, обеспечивающая до 35 % буферной емкости крови; на остальные системы приходится, соответственно, 35, 7 и 5 %. Особенность гемоглобиновой буферной системы крови состоит в том, что кислотность гемоглобина зависит от его насыщенности кислородом, который человек получает извне.

Основная роль в поддержании стабильного кислотно-основного равновесия в организме отводится почкам, печени и легким. Наибольшее значение имеют легкие, так как через них (в виде углекислоты) выделяется до 95% кислых продуктов, образующихся в результате жизнедеятельности организма. В почках связываются и выводятся ионы водорода, а также возвращаются в кровь ионы натрия и бикарбонат. Печень преобразует и выводит различные кислоты. Деятельность органов пищеварительного тракта в поддержании кислотно-основного постоянства также немаловажна, поскольку они выделяют пищеварительные соки, имеющие кислую или щелочную реакцию.

Определение водородного показателя (рН) крови проводят электрометрическим способом с применением специального стеклянного электрода, чувствительного к ионам водорода.

Кислотно-основное состояние крови связано с содержанием в ней углекислого газа. Для установления уровня напряжения углекислого газа и кислорода в крови применяют эквилибрационную методику Аструпа или электрод Северингхауса. Значения, характеризующие изменения кислотно-основного состояния, рассчитывают посредством составления номограммы.

Сейчас массово выпускают приборы, определяющие рН, напряжение С02 и 02 в крови; расчеты производятся с помощью микрокомпьютера, входящего в состав прибора. В настоящее время для определения кислотно-щелочного состояния наиболее широко применяется так называемая методика Аструпа.

Для определения кислотно-основного состояния крови берется артериальная или капиллярная (из кончика пальца) кровь. Следует отметить, что наиболее высокое постоянство кислотно-щелочных показателей отмечается все же в артериальной крови.

У здорового человека рН артериальной крови составляет 7,35-7,45, т.е. кровь имеет слабощелочную реакцию. Снижение величины рН свидетельствует о сдвиге реакции крови в кислую сторону, что называется «ацидоз» (рН

Сдвиги рН более чем на 0,4 (рН менее 7,0 и более 7,8) расцениваются как несовместимые с жизнью. Изменения рН, отличные от нормы, обозначаются как:

1) субкомпенсированный ацидоз (рН 7,25-7,35);

2) декомпенсированый ацидоз (рН

3) субкомпенсированный алкалоз (рН 7,45-7,55);

4) декомпенсированный алкалоз (рН > 7,55).

Немаловажно учитывать при оценке кислотно-основного состояния организма РаС02, т.е. напряжение углекислого газа в артериальной крови. В норме данный показатель составляет в среднем 40 мм рт. ст. (от 35 до 45), а более значительные отклонения от нормы являются признаком дыхательных нарушений.

Метаболический алкалоз или ацидоз определяется в том числе по избытку или недостаточности буферных оснований (Buffer Base, ВВ) в крови. У здорового человека В В = 0, а допустимые пределы колебаний составляют ±2,3 ммоль/л.

Такой показатель как «стандартные бикарбонаты» (SB) отражает концентрацию бикарбонатов в крови при стандартных условиях (рН = 7,40; РаС02 = 40 мм рт. ст.; t = 37 °С; S02 = 100%). «Истинные, или актуальные бикарбонаты» (АВ) отражают состояние бикарбонатного буфера в условиях конкретного организма, в норме совпадают со «стандартными» и составляют 24,0 ± 2,0 ммоль/л.

Показатели SB и АВ снижаются при нарушение обмена веществ со сдвигом реакции крови в кислую сторону и уменьшаются при сдвиге реакции крови в щелочную сторону.

Если лабораторные данные свидетельствуют о наличии метаболического ацидоза, это может быть признаком кетоацидоза, сахарного диабета, кислородного голодания (гипоксии) тканей, шокового состояния, а также ряда других патологических состояний.

Причиной метаболического алкалоза может стать неукротимая рвота (с большой потерей кислоты с желудочным соком) или чрезмерное употребление в пищу продуктов, вызывающих ощелачивание организма (растительных, молочных).

Дыхательный алкалоз может возникнуть у физически здорового человека в условиях высокогорья или при чрезмерной физической или психической нагрузке. Также он отмечается при одышке у пациентов с заболеваниями сердца и (или) легких, если углекислый газ не скапливается в легочных альвеолах.

Дыхательный ацидоз развивается при недостаточном поступлении воздуха в легкие, что может говорить об угнетении деятельности дыхательного центра в головном мозге, выраженной дыхательной недостаточности при тяжелой патологии легких.

Водородный показатель (рН) - отрицательный десятичный логарифм концентрации водородных ионов, количественная характеристика кислотности и щелочности раствора.

В нейтральном растворе рН = 7,0, в кислом - меньше 7, в щелочном - больше 7.

Этот параметр оказывает существенное влияние на все биохимические процессы в организме, так как, в первую очередь, может изменять активность ферментов. Для каждого фермента существует свой оптиум рН (для большинства он составляет 7,3-7,4), при котором активность фермента и скорость катализируемой им реакции максимальны. Даже незначительные изменения рН в ту или иную сторону вызывают снижение активности ферментов и уменьшение скорости биохимического процесса. Кислые и щелочные компоненты постоянно образуются в клетках органов и тканей, поступают с пищей и выводятся из организма, однако нормальная величина рН в жидких средах организма точно поддерживается в очень узких границах, Это один из самых стабильных параметров гомеостаэа.

Нормальные величины рН различных жидкостей организма:

Артериальная кровь - 7,35-7,45

Венозная кровь - 7,26-7,36

Лимфа - 7,35-7,40

Межклеточная жидкость - 7,26-7,38

Внутрисуставная жидкость - 7,3.

Постоянство рН в организме поддерживается 4 буферными системами крови - бикарбонатной, фосфатной, белковой, гемоглобиновой. По химической сути они представляют собой смесь слабой кислоты и соли этой кислоты. Буферные системы обеспечивают перемещение ионов от мест их образования к местам выведения (почки, легкие) без нарушения рН крови, так как изменение рН крови выше 7,8 или ниже 6,8 несовместимо с жизнью и в клинике практически не наблюдается.

Кислотно-щелочное состояние, кроме рН, характеризуется показателями буферных систем, в первую очередь, бикарбонатной, как наиболее лабильной (время реакции - 30 секунд).

Стандартный бикарбонат, SB - показатель емкости бикарбонатной системы. Определяется по концентрации ионов НСО 3 в крови, уравновешенной стандартной газовой смесью.

Нормальные величины:

артериальная кровь- 20-27 мМ/л,

венозная кровь - 22-29 мМ/л.

Актуальный бикарбонат, АВ - концентрация ионов НСО" 3 в плазме крови.

Нормальная величина - 19-25 мМ/л.

Буферные основания, ВВ - емкость буферных систем, т.е. сумма ионов бикарбоната и анионов белков в цельной крови.

Нормальная величина - 40-60 мМ/л.

Избыток или дефицит оснований, ВЕ - показывает, сколько мМоль кислоты или основания следует добавить в литр внеклеточной жидкости для восстановления нормального рН.

Нормальные величины:

капиллярная кровь, мужчины - от -2,7 до +2,5 мМ/л,

женщины - от-3,4до+1,4мМ/л,

артериальная кровь, дети до 3-х лет - от -4,0 до +2,0 мМ/л,

мужчины - от-1,0+ 3,1 мМ/л,

женщины - от-1,8 до + 2,8 мМ/л.

Положительные величины свидетельствуют об относительном дефиците некарбоновых кислот, потере ионов водорода; отрицательные величины - об относительном.избытке некарбоновых кислот, увеличении содержания ионов водорода.

Напряжение двуокиси углерода (рСО 2) - концентрация углекислого газа в крови.

Нормальные величины: капиллярная и артериальная кровь -

мужчины - 35-45 мм рт. ст. или 4,7-6,0 кПа,

женщины - 32-43 мм рт. ст. или 4,3-5,7 кПа,

венозная кровь - 46,0-58,0 мм. рт. ст.

Напряжение кислорода (рО 2) - отражает концентрацию растворенного в плазме О 2 .

Нормальные величины:

артериальная кровь, мужчины - 9,6-13,7 кПа

или 72-106 мм рт. ст.

Определение показателей КЩС производится, в большинстве случаев, в стационаре при неотложных состояниях, вызванных шоком, остановкой сердца, большой кропотерей, выраженной сердечной или легочной недостаточностью, отравлениями, диабетической комой и другими острыми заболеваниями, при которых возникает:

1) нарушение выведения углекислого газа легкими,

2) избыточная выработка кислых продуктов тканями,

3) нарушение выведения оснований с мочой. Нередко эти механизмы действуют в комплексе; при этом может возникать:

а) снижение рН - ацидоз (зачисление),

б) повышение рН - алкалоз (защелачивание).

Если величина рН крови близка к крайним границам нормы, а все изменения касаются буферных систем и рСО 2 , то ацидоз или алкалоз оценивают как компенсированный. Если же рН выходит за пределы нормы, то ацидоз или алкалоз считается декомпенси-рованным, что требует оперативной коррекции.

Респираторный ацидоз - возникает из-за замедленного выведения углекислого газа легкими при угнетении дыхательного центра, отеке легких, тяжелой пневмонии, эмфиземе, бронхиальной астме и др.

Респираторный алкалоз - встречается относительно редко и возникает в результате усиленного дыхания (гипервентиляции), а также при дыхании в разреженной атмосфере, анемии, отравлении угарным газом.

Метаболический ацидоз - возникает при избыточной продукции или поступлении ионов Н + , нарушении их выведения или при потере оснований. Это наиболее распространенное нарушение КЩС, которое может возникать при шоке, легочной и сердечной недостаточности, сахарном диабете с кетоацидозом (повышением уровня кетоновых тел за счет преимущественного использования жиров для энергообразования), гипоксии, сопровождающейся лактацидозом (избыточным образованием молочной кислоты), при повышенной кислотности желудочного сока, длительных поносах (кишечный ацидоз из-за усиленной потери бикарбонатов), нефрите, почечной недостаточности, избыточных дозах диуретиков, недостаточности щитовидной железы, на 7-10 день голодания, усиленном распаде белков и повышенной концентрации аминокислот в крови.

Метаболический алкалоз - встречается редко и возникает при больших потерях желудочного сока в результате частой рвоты, стенозе привратника, при повышенном выведении Н* ионов из-за недостатка калия, при переливании цитратной крови и др.

Биохимические показатели при нарушениях кислотно-щелочного состояния

|

Тип нарушений | |||||

|

Ацидоз метаболический компенсированный декомпенсированный | |||||

|

Ацидоз респираторный компенсированный декомпенсированный | |||||

|

Алкалоз метаболический компенсированный декомпенсированный | |||||

|

Алкалоз респираторный компенсированный декомпенсированный | |||||

Примечание:

Н - норма, Т - увеличение, ↓- снижение показателя по сравнению с нормой.

Компенсированные формы ацидоза и алкалоза могут протекать скрыто и достаточно долго, однако постоянная нагрузка на компенсаторные системы может привести к их декомпенсации, что, в первую очередь, проявится нарушениями в обмене веществ не только в пределах клетки, но и целого организма. Так, увеличение концентрации глюкозы, кетоновых тел, аммиака, мочевой кислоты и ряда других веществ всегда происходит на фоне нарушения КЩС, хотя и без изменения рН крови. Поэтому для успешного лечения многих заболеваний необходимо знать и, в случае необходимости, предварительно корректировать КЩС. Для организма предпочтительнее состояние, приближающееся к легкому компенсированному алкалозу, так как в этих условиях более активно протекают процессы энергообразования, синтеза белков и липидов, минеральный обмен и др. В действительности же чаще встречается состояние, близкое к компенсированному ацидозу. Наиболее доступным и объективным показателем КЩС в каждый конкретный период является рН мочи, который четко отражает кислотно-щелочной баланс организма.

Снижение или повышение одного показателя - рН крови - свидетельствует об ацидозе или алкалозе, но не дает исчерпывающего ответа на вопрос, какой компонент КЩС нарушен: респираторный или метаболический.

Если же интерпретируются два показателя (рН и рС0 2), то определение первичности нарушения КЩС становится возможным (таб. 1).

Таблица 1.

Определение первичности нарушения КЩС

|

рН артериальной крови (норма 7,35 - 7,45) |

рС0 2 (норма 35 -45 мм рт.ст.) | Первичное нарушение |

| Снижен | Повышено | Дыхательный ацидоз |

| Снижен | Норма или снижено | Метаболический ацидоз |

| Повышен | Повышено или норма | Метаболический алкалоз |

| Повышено | Снижено | Дыхательный алкалоз |

| Норма | Понижено |

Смешанная форма дыхательного алкалоза и метаболического ацидоза |

| Норма | Повышено |

Смешанная форма дыхательного ацидоза и метаболического алкалоза |

Кислотно-основной гомеостаз крови характеризуют следующие показатели:

рН — показатель активной реакции крови; суммарно отражает функциональное состояние дыхательных и метаболических компонентов и изменяется в случае превышения возможностей всех буферных систем (в норме 7,35 — 7,45).

рСО 2 (мм рт. ст.) — напряжение углекислоты в крови; единственный дыхательный показатель КОГ, отражающий функциональное состояние системы дыхания, изменяющееся при ее патологии и в результате компенсаторных реакций при метаболических сдвигах (в норме 35-45 мм рт.ст. в артериальной крови).

АВ (ммоль/л) — истинные бикарбонаты крови (aktual bikarbonate); концентрация ионов угольной кислоты, НС0 3 - при физическом состоянии крови в кровеносном русле, т. е. определенное без соприкосновения с воздухом при температуре 38°С (в норме 21,8-27,2 ммоль/л).

SВ (ммоль/л) — стандартный бикарбонат (standart bikar-bonate); концентрация бикарбонатных ионов (НС0 3 - , измеренная при стандартных условиях: рС0 2 — 5,3 кПа (40 мм рт. ст.), при температуре 38°С и полном насыщении гемоглобина кислородом. Характеризует смещение ионов бикарбонатной системы.

Этот показатель считается более ценным в диагностическом отношении, чем истинный бикарбонат, поскольку отражает только метаболические сдвиги (в норме 21,6—26,9 ммоль/л).

ВВ (ммоль/л) — буферные основания крови (buffer base); общая концентрация буферных ионов бикарбонаты, белки, гемоглобин в полностью оксигенированной крови. Диагностическое значение этого показателя небольшое, т.к. он меняется в зависимости от рС0 2 , концентрация гемоглобина (в норме 43,7-53,5 ммоль/л).

BE (ммоль/л) — избыток или недостаток буферных оснований (base excess). Характеризует сдвиг ионов всех буферных систем и указывает на природу нарушений кислотно-основного гомеостаза. Отрицательное значение BE отражает дефицит оснований или избыток кислот. При метаболических сдвигах КОГ крови смещение BE будет выражено более значительно, чем при дыхательных нарушениях (в норме BE = -3 — + 3 ммоль/л).

АР- анионная разница. В основе клинического применения показателя АР лежит предположение, что любой раствор, включая плазму, должен быть электронейтральным, т.е. сумма катионов равна сумме анионов. Плазма содержит один главный измеряемый катион Na+ и два главных измеряемых аниона СI - и НСО з - . Вклад других неизмеряемых анионов (НА) и катионов (НК) невелик (таб. 2). Из этого следует, что сумма измеряемых и неизмеряемых анионов равна сумме измеряемых и неизмеряемых катионов:

НА + (СI - + НСО з -) = НК + Na +

Таблица 2.

Пользуясь данными таблицы можно рассчитать АР:

АР = НА - НК = 23 - 11 = 12 мэкв/л

АР = НА - НК = Na+- (СI - + НСОз -)

В случаях увеличения Н + неравенство между измеряемыми в плазме концентрациями катионов и анионов выйдет за пределы нормального диапазона 9 - 13 мэкв/л.

Показатель АР может быть полезен для выявления этиологии метаболического ацидоза.

Как правило, чем больше АР, тем легче определить причину ацидоза.

Высокая АР характерна для лактат-ацидоза, вызванного анаэробным гликолизом. Диабетический кетоацидоз и уремия также сопровождается увеличением АР. Если при высокой АР уровень лактата, кетона и креатинина нормальный, наиболее вероятно, что причиной ацидоза является прием токсичных веществ (метанол, паральдегид, этанол, этиленгликоль, лекарственные средства). Высокий уровень салицилатов в плазме сопровождается значительным увеличением АР.

Классификация нарушений КЩС

1. Простые нарушения:

Ацидоз:

- метаболический

- респираторный

Алкалоз:

- метаболический

- респираторный

2.Смешанные нарушения:

2.1 Однонаправленные: метаболический и дыхательный ацидоз и алкалоз

2.2 Разнонаправленные:

Метаболический ацидоз и дыхательный алкалоз

- метаболический алкалоз и дыхательный ацидоз

По степени компенсации:

1. Компенсированный.

Значения рН остаются в пределах нормы (рН=7,35 - 7,45), содержание бикарбонатов и СО 2 изменяется в зависимости от направленности метаболических и респираторных сдвигов.

2. Субкомпенсированный.

Кроме изменений в содержании бикарбонатов и СО 2 изменяется и рН, но в незначительных пределах + 0,04 (рН=7,31 - 7,49)

3. Некомпенсированный.

РН < 7,30 - некомпенсированный ацидоз;

РН > 7,50 - некомпенсированный алкалоз.

Метаболический ацидоз

Метаболический ацидоз возникает вследствие существенного снижения уровня бикарбоната в организме.

Причины:

1. Увеличение продукции нелетучих кислот.

Усиленная продукция кислых метаболитов (так называемых кетокислот — (3-гидроксибутирата и ацетоацетата) является одной из характерных особенностей неконтролируемого или плохо контролируемого инсулинзависимого диабета. При этом состоянии, называемом диабетическим кетоацидозом, количество бикарбоната в крови значительно снижается из-за его использования для нейтрализации избытка кислот.

В клетках, которые в значительной мере лишены кислорода и, поэтому, не могут метаболизировать (окислять) глюкозу происходит накопление лактата. Такое существенное накопление лактата в крови в количествах, достаточных для развития метаболического ацидоза, происходит, если ткани неадекватно перфузируются кровью, а следовательно и недостаточно оксигенируются.

Наиболее яркой причиной лактоацидоза при нарушении перфузии тканей является гиповолемический шок. Кроме того, лактоацидоз может возникать при почечной или печеночной недостаточности, диабете, сепсисе и лейкемии.

2. Увеличение потерь оснований.

Бикарбонат секретируется в полость тонкого кишечника для осуществления пищеварения и абсорбируется в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. Если реабсорбции не происходит, он теряется с фекалиями.

Любые заболевания пищеварительного тракта (например, тяжелая диарея) могут привести к потерям бикарбоната из организма в количествах, достаточных для развития метаболического ацидоза.

Также потеря бикарбонатов может быть связана с почечной недостаточностью (проксимальный канальцевый ацидоз - почечный ацидоз II типа). Ухудшение реабсорбции Nа+ приводит появлению щелочной реакции мочи. Кроме этого, проксимальный канальцевый ацидоз характеризуется снижением уратов, фосфатов и калия в сыворотке крови, глюкозурией и аминоацидурией.

С помощью величины АР можно отличить потери НСОз - при диарее от потерь НСОз - , вызванных почечным канальцевым ацидозом таб. 3.

Таблица 3.

Анионная разница по (П.Марино, 1998)

3. Увеличение поступлений в организм кислот извне.

Злоупотребление кислой пищей, прием внутрь соляной кислоты, введение в больших количествах старой консервированной крови

4. Уменьшение выведения ионов Н + через почки.

В нормальных условиях почки выводят Н + в виде титруемой кислоты (фосфаты, сульфаты) и аммиака. Этот механизм может быть нарушен при заболеваниях почек, недостаточности надпочечников, дистальном почечном канальцевом ацидозе и гиперальдостеронизме. При почечной недостаточности, уменьшении числа функционирующих нефронов адекватная фильтрация и выведение Н + отсутствуют.

При почечном ацидозе I типа (дистальный канальцевый ацидоз) секреция Н + в дистальных канальцах нарушается. Поскольку экскреция Н + в дистальных канальцах зависит от обмена Nа + , уменьшение объема жидкости способствует нарастанию ацидоза. Посредством такого же механизма, связанного с уменьшением поставки Nа+ в канальцы почек, адреналиновая недостаточность и селективный гипоальдостеронизм также приводят к ухудшению экскреции Н + . При этом метаболический ацидоз сочетается с другими формами нарушений электролитного обмена: гиперкалиемией, гипонатриемией, гиперкальциемией.

Компенсаторные реакции

Снижение уровня НСО 3 - в плазме крови (метаболический ацидоз), возникающее первично, компенсируется увеличением легочной вентиляции и снижением рС0 2 , при этом соотношение рС0 2 /НСО 3 - остается неизменным.

Увеличение содержания кислот буферируется бикарбонатным буфером:

НС1 + H 2 C0 3 /NаHC0 3 ↔ Nа Сl+ H 2 C0 3

С0 2 + Н 2 О

Диагностические критерии:

1. При сниженном рН нормальный или пониженный уровень рСО 2 указывает на первичный метаболический ацидоз;

2. При нормальной величине рН пониженный уровень рСО 2 указывает на смешанную форму дыхательного алкалоза и метаболического ацидоза;

3. При нормальной величине рН нормальный уровень рСО 2 может свидетельствовать о том, что показатели КЩС находятся в пределах нормы, но не исключается возможность смешанных метаболических алкалозов/ацидозов.

В этих случаях определяют АР и по этому показателю судят об изменениях КЩС.

4. Дефицит оснований - АВ, ВЕ, ВВ, SВ.

Клинические формы ацидоза

Лактат - ацидоз

Этиопатогенез.

1. Снижение оксигенации тканей - тканевая гипоксия. Наибольшее значение придают циркуляторным нарушениям (кардиогенный, септический, гиповолемический шок). Наличие всех форм гипоксии теоретически способствует развитию лактат-ацидоза. Остановка сердца сопровождается анаэробным обменом веществ и лактат-ацидозом;

2. Нарушения функции печени снижают ее способность к превращению молочной кислоты в глюкозу и гликоген.

3. Недостаток тиамина (витамин В1) у больных, злоупотребляющих алкоголем ведет к угнетению окисления пирувата в митохондриях и способствует накоплению молочной кислоты.

4. Повышение правовращающего изомера молочной кислоты (D-лактат-ацидоз), неопределяемого стандартными лабораторными методиками. Это изомер образуется в результате действия микроорганизмов, расщепляющих глюкозу в кишечнике. Чаще всего встречается у больных после обширных операций на кишечнике, при дисбактериозе, нарушениях функции ЖКТ. По-видимому, это наиболее распространенное нарушение КЩС, но оно часто не диагностируется (П.Марино, 1998);

5. Не исключается возможность лактат-ацидоза при длительных инфузиях адреналина и других сосудосуживающих средств.

6. Лактат-ацидоз может развиться в случаях использования натрия нитропруссида, при метаболизме которого образуются цианиды, способные нарушать процессы окислительного фосфорилирования.

Диагностика лактат-ацидоза:

Наличие метаболического ацидоза, связанного с повышенной АР;

Выраженный дефицит оснований;

АР>30 мэкв/л, в то время как другие причины, вызывающие ацидоз (кетоацидоз, почечная недостаточность, введение токсических веществ), отсутствуют;

Уровень молочной кислоты в венозной крови превышает 2 мэкв/л. Этот показатель отражает интенсивность образования лактата в тканях.

Лечение:

Устранение причины лактат-ацидоза.

Введение натрия бикарбоната показано при рН<7,2, содержании НСОз - <15 ммоль/л. Расчет примерной дозы натрия бикарбоната можно провести по следующей формуле:

Дефицит НСОз - (ммоль) = 0,3 * масса тела (кг) * ВЕ = мл 8,5%р-р соды

Для 3% соды: ВЕ*0,8*масса тела

Для 4% соды: ВЕ*0,6*масса тела

Для 5% соды: ВЕ*0,5*масса тела

Вначале устраняют половину выявленного дефицита НСОз путем внутривенного введения раствора в течение 30 минут. Затем под контролем содержания НСОз в сыворотке крови продолжают коррекцию в течение 4 - 6 часов.

В данном случае рН ниже нормы - обозначается как некомпенсированный ацидоз. Далее оцениваем газовый состав крови: уровень рО 2 для артериальной крови несколько повышен, но рСО 2 снижен. Учитывая дефицит оснований и повышенный лактат можно сделать вывод, что это метаболический лактат-ацидоз, при котором включена немедленная компенсация в виде гипервентиляции.

Кетоацидоз.

Этиопатогенез

В условиях выраженного дефицита инсулина блокируется поступление глюкозы в мышцы и жировую ткань, снижается уровень глюкозы в клетках, ткани испытывают «энергетический голод». Это ведет к гиперсекреции контринсулярных гормонов - соматотропина, глюкагона, кортизола, адреналина. Под влиянием этих гормонов стимулируется гликогенолиз, глюконеогенез и липолиз. В результате липолиза жиры расщепляются до свободных жирных кислот, которые становятся источником энергии и кетоновых тел. В условиях дефицита инсулина происходит чрезмерное образование кетоновых тел, развивается кетоацидоз.

Диагностика

Клинические симптомы:

Слабость, жажда, тошнота;

Диабетическая прекома;

Диабетическая кома.

Лабораторные данные:

Гипергликемия

Глюкозурия