Каким эпителием выстлана носовая полость. Нос: Hoc является началом дыхательных путей. Одновременно он служит

Носовая полость включает в себя преддверие и собственно носовую (дыхательную) полость. Преддверие выстлано тонкой кожей, содержащей сальные, потовые железы и волосяные фолликулы. Дыхательная полость выстлана слизистой оболочкой, сменившей тонкую кожу; здесь эпидермис переходит в многорядный мерцательный эпителий, содержащий бокаловидные, базальные клетки и клетки с микроворсинками. Собственный слой слизистой оболочки содержит коллагеновые и эластические волокна, а также слизистые и белковые железы, вырабатывающие большое количество слизи.

Гортань

Гортань - верхний отдел воздухоносных путей; основная функция, помимо проведения воздуха, - голосообразование. Отделена от глотки надгортанником, а в нижней части ограничена первым хрящевым полукольцом трахеи. Имеет слизистую, фиброзно-хрящевую и адвентициальную оболочки. В состав фиброзно-хрящевой оболочки гортани входят 4 хряща - надгортанный, щитовидный, черпаловидный, перстневидный. Эпителий слизистой оболочки (за исключением голосовых связок) - многорядный мерцательный. Собственный слой передней поверхности гортани содержит смешанные белково-слизистые железы, скопления лимфатических фолликулов.

Голосовые связки - верхние и нижние складки слизистой оболочки в средней части органа, образующие соответственно ложные и истинные голосовые связки. Пространство между истинными голосовыми связками - голосовая щель. Область расширения просвета гортани между двумя рядами связок - желудочек гортани. Основу ложных голосовых связок составляет рыхлая соединительная ткань, содержащая белково-слизистые железы. Такие железы имеются также выше и ниже истинных голосовых связок. Истинные голосовые связки содержат пучки поперечнополосатых мышечных волокон; железы отсутствуют. Оба типа голосовых связок, как и передняя поверхность надгортанника, покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием.

Трахея

Стенка трахеи образована слизистой, подслизистой, фиброзно-хрящевой и адвентициальной оболочками.

Слизистая оболочка

Слизистая оболочка состоит из однослойного многорядного мерцательного эпителия и тонкого собственного слоя. Мышечный слой отсутствует. Собственный слой слизистой оболочки содержит многочисленные эластические волокна и немного слизистых желёз. Здесь встречаются отдельные лимфоциты и лимфатические фолликулы.

Эпителий трахеи содержит различные типы клеток. Реснитчатые клетки составляют основную часть эпителия. Среди реснитчатых рассеяны бокаловидные, базальные, щёточные (каёмчатые), нейроэндокринные, хеморецепторные клетки.

Трахея . Стенка образована четырьмя оболочками. Слизистая оболочка (1) состоит из многорядного мерцательного эпителия и собственного слоя. Для подслизистой оболочки (2) характерны многочисленные слизистые и белково-слизистые железы. Фиброзно-хрящевая оболочка (3) представлена незамкнутыми кольцами гиалинового хряща. Адвентициальная оболочка (4) образована волокнистой соединительной тканью. Окраска гематоксилином и эозином.

Многорядный эпителий слизистой оболочки трахеи . В состав эпителия входят различные типы клеток. Первый (основной) тип (1 ) - реснитчатые клетки, имеющие на апикальной поверхности более 200 ресничек. Второй тип (2 ) - высокие бокаловидные клетки, содержащие вакуоли со слизистым секретом в апикальной части, а в базальной - ядро и различные органеллы. Третий тип (3 ) - базальные (стволовые) клетки, имеющие небольшие размеры. Четвёртый тип (4 ) - щёточные (каёмчатые) клетки. Пятый тип (5 ) - хеморецепторные клетки, содержащие мелкую зернистость и образующие контакт с афферентными терминалями. Шестой тип (6 ) - нейроэндокринные клетки с многочисленными мелкими гранулами.

Подслизистая оболочка

Границей между слизистой и подслизистой оболочками служит уплотнённая пластинка переплетённых эластических волокон. В подслизистой оболочке расположено множество кровеносных сосудов и секреторных отделов слизистых и белково-слизистых желёз.

Фиброзно-хрящевая оболочка

Фиброзно-хрящевая оболочка представлена пластинками в виде незамкнутых колец гиалинового хряща, окружённого тонкой фиброзной оболочкой - надхрящницей. Концы колец соединены пучками соединительнотканных волокон и ГМК. Соседние кольца соединяет между собой плотная соединительная ткань (переплетённые коллагеновые и отдельные эластические волокна), переходящая в надхрящницу колец.

Адвентициальная оболочка образована волокнистой соединительной тканью.

Стенка трахеи.

Бронхи

Строение бронхов сходно со строением трахеи, но имеются и определённые различия.

Слизистая оболочка

Слизистая оболочка бронхов, в отличие от трахеи, обладает мышечным слоем. Этот слой состоит из ГМК, расположенных в виде двух противоположно направленных (по часовой и против часовой стрелки) спиралей. Сокращение ГМК приводит к образованию продольных складок слизистой оболочки бронха. Собственный слой слизистой оболочки содержит множество эластических волокон, организованных в виде нескольких длинных лент, идущих параллельно. Ленты переходят в эластические компоненты терминальных бронхиол. Эпителий слизистой оболочки бронхов - однослойный многорядный цилиндрический мерцательный, в нём имеются реснитчатые, бокаловидные, каёмчатые, эндокринные и базальные клетки.

Подслизистая оболочка

Подслизистая оболочка содержит слизистые и белково-слизистые железы. Железы располагаются группами, особенно в тех участках, где отсутствует хрящ. В бронхах малого калибра железы отсутствуют.

Фиброзно-хрящевая оболочка

Хрящи в виде незамкнутых колец, присутствующие в главных бронхах, в крупных внутрилёгочных бронхах сменяются хрящевыми пластинками неправильной формы, а затем островками хрящевой ткани (бронхи среднего калибра). Пространства между хрящами заполнены соединительной тканью, переходящей в надхрящницу. В бронхах малого калибра хрящевой ткани нет.

Воздухоносные пути, в состав которых входит фиброзно-хрящевая оболочка не спадаются, их просвет имеет почти постоянный диаметр, а изменяется диаметр терминальных отделах бронхиального дерева, что возможно благодаря относительному развитию мышечной пластинки слизистой оболочки и отсутствия хрящевого каркаса. На смену размеров просвета бронхов влияют также складки слизистой оболочки, степень развития в ней эластических волокон. Обратите внимание на механизмы регуляции тонуса гладких миоцитов (нейромедиаторы и гормоны).

Наружная оболочка.

Адвентициальная оболочка - соединительная ткань, переходящая в междолевую и междольковую соединительную ткань паренхимы лёгкого.

Бронх среднего калибра . Слизистая оболочка выстлана многорядным цилиндрическим мерцательным эпителием (1), имеет мышечный слой (2). В подслизистой оболочке присутствуют слизистые железы (3). Фиброзно-хрящевая оболочка содержит пластины гиалинового хряща (4). Вокруг бронха видны альвеолы (5), в соединительнотканных перегородках паренхимы лёгкого проходят кровеносные сосуды (6). Окраска гематоксилином и эозином.

Бронхиолы

Бронхиолы отличаются от бронхов по ряду признаков: их диаметр значительно меньше и составляет от 0,5 до 1 мм. Эпителий слизистой оболочки - однорядный цилиндрический мерцательный; его высота меньше, чем в бронхах. В эпителии более крупных бронхиол преобладают реснитчатые клетки, между которыми расположены бронхиолярные экзокриноциты. В стенке бронхиол отсутствуют хрящи и железы. Таким образом, стенка бронхиол состоит из следующих элементов: однорядного цилиндрического (кубического) эпителия, тонкого и эластичного собственного слоя, мышечного слоя слизистой оболочки и наружной соединительной ткани. Всего образуется 20 генераций бронхиол, мельчайшими из которых являются терминальные

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, совокупность органов, участвующих в газообмене (см. Дыхание ). Д. а. можно разделить на 3 участка: 1) органы носовой полости с органом обоняния; 2) гортань с голосовым аппаратом; 3) лёгкие - орган газообмена. Между носовой полостью и гортанью располагается глотка, между гортанью и лёгкими лежит трахея.

Органы носовой полости (рис. 1). Носовая полость имеет входные отверстия, ноздри, способные неск. расширяться (сильно у лошадей), и выходные отверстия в глотку-хоаны. Носовая полость разделена носовой перегородкой на правую и левую половины. В каждой половине имеются складки слизистой оболочки с вправленными в них тонкими костными листочками. Из этих складок 2 крупные называются раковинами. Обонятельная область лежит в заднем участке носовой полости, примыкая к костной решётчатой пластинке (lamina horisontalis), имеющей большое количество отверстий в полость мозгового черепа, к головному мозгу. Обонятельная область покрыта специфическим обонятельным эпителием с огромным количеством нервных чувствительных клеток. Каждая клетка одним коротким, поверхностным, отростком воспринимает ощущение запаха, а другим, длинным, передаёт воспринятое ощущение в головной мозг. Остальная часть носовой полости выстлана мерцательным эпителием, переходящим у ноздрей в эпителий кожного покрова. Полость носа сообщается отверстиями с неск. рядом лежащими дополнительными воздухоносными полостями - пазухами. Наиболее обширные из них: 1) челюстная пазуха, или гайморова пещера, расположенная в толще верхней челюсти; 2) лобная пазуха, находящаяся в толще лобной кости.

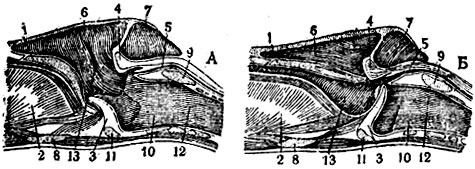

Гортань (рис. 2) расположена на переходе головы в шею. Она представляет расширенную часть дыхательного пути и состоит из неск. связанных друг с другом хрящей, составляющих её сложный, подвижный, связанный в одно целое остов, снабжённый мускулами и выстланный внутри слизистой оболочкой. Три выступающих вперёд (в глотку) хряща - надгортанник и пара черпаловидных хрящей, одетых слизистой оболочкой, играют роль клапанов, прикрывающих вход в гортань из глотки во время глотания. Внутри гортани имеются 2 складки слизистой оболочки с вправленными в них голосовыми связками и мускулами. Действием мускулатуры эти складки могут напрягаться, суживая щель; усиленные вдыхательные движения заставляют их колебаться и издавать звук.

Трахея, или дыхательное горло (рис. 3, 1), представляет широкую полую трубку, лежащую в области шеи. Она состоит из связанных между собой хрящевых колец и выстлана слизистой оболочкой с мерцательным эпителием. Колебанием ресничек в сторону гортани трубка очищается от загрязнений, попадающих с воздухом. В грудной полости трахея делится на 2 (правый и левый) крупных бронха (2 трубки, сходные по своему строению с трахеей), к-рые входят в соответственное лёгкое (правое и левое). Каждый бронх, разветвляясь древовидно и постепенно теряя свою хрящевую основу, превращается в концевой бронх (бронхиолю), делящийся на 2 - 3 альвеолярных хода с воронками на концах. Стенка альвеолярных ходов и воронок состоит из однослойного плоского эпителия и соединительнотканной перепонки.

Лёгкое (рис. 3) - главный орган дыхательного аппарата наземных позвоночных. Лёгких два, правое и левое. Они помещаются в грудной полости, прикрывают собой сердце и построены одинаково. Лёгкие дольчаты; они имеют переднюю долю (верхушку), заднюю долю (основание) и среднюю долю (сердечную).

Лёгкое устроено так, что атмосферный кислород имеет возможность приблизиться к кровеносным сосудам на достаточно обширной площади. Крупный бронх, вступающий в лёгкое, древовидно ветвится на более мелкие бронхи, к-рые заканчиваются в лёгочных дольках (рис. 4), представляющих собой небольшие участки лёгочной ткани диам. ок. 1 см. Внутри дольки бронх делится на тончайшие веточки, диам. 0,5м - наконечные бронхи. Конечный бронх опять разделяется на 2 дыхательные бронхиол и, а каждая из них - на альвеолярные ходы и воронки, переходящие в альвеолярные мешочки. На стенках альвеолярных ходов и мешочков находятся выпячивания (пузырьки) - лёгочные альвеолы.

От сердца в лёгкие идёт крупный сосуд - лёгочная артерия. Её использованная кровь относительно богата углекислым газом и бедна кислородом. Этот сосуд, проникая в лёгкие, ветвится параллельно ветвям бронхов и даёт на выпуклых поверхностях альвеол густую сеть тончайших кровеносных сосудов - капилляров. Истончённые стенки альвеол и капилляров позволяют газам диффундировать; углекислый газ переходит в воздушную среду, а кислород в кровь.

Грудная полость выстлана внутри тонкой оболочкой - пристенной плеврой (рёберной и диафрагматической); такой же оболочкой одеты лёгкие - лёгочная плевра. Между лёгочной и пристенной плеврами остаётся узкая щель с небольшим количеством серозной жидкости, благодаря чему доли лёгких лежат б. или м. свободно в грудной полости. Вентилирование, т. е. приток в альвеолы свежего и отток использованного воздуха, происходит благодаря расширению и сужению грудной полости.

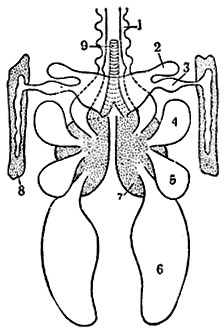

Д. а. у птиц. Носовая полость очень небольшая, с 2 или 3 раковинами, без лабиринта решётчатой кости. В основе гортани имеются кольцевидный хрящ, разделённый на 4 части, и черпаловидные хрящи. Надгортанник представляет лишь очень незначительную поперечную складку слизистой оболочки (без хряща) у входа в гортань. Голосовых складок у птиц нет, но на границе перехода дыхательного горла в главные бронхи имеется задняя (певчая) гортань, к-рая и служит голосовым аппаратом. Лёгкие птиц (рис. 5) плотно лежат в углублениях верхней части рёберной стенки от первого ребра до местоположения почек. Каждый главный бронх входит в лёгкое, ампулообразно расширяется, утрачивает хрящевой остов и, уменьшаясь в диам., тянется до конца лёгких, где переходит в брюшные воздухоносные мешки. Ветви в лёгком сообщаются друг с другом системой трубок, называемых парабронхами, от к-рых уже и расходятся дыхательные воронки с альвеолами. Воздухоносных мешков имеется целая система - шейные, ключичные, подмышечные, грудные (передние и задние) и брюшные (самые большие); многие из них сообщаются с полостями костей.

Воздухоносным мешкам приписывают разнообразное значение. Они служат для облегчения полёта, для перемещения центра тяжести при различном наполнении, для регулирования темп-ры (ввиду отсутствия потовых желез в кожном покрове). Они же, вероятно, являются запасными резервуарами воздуха для поддержания газообмена при отсутствии дыхательных движений, а также резервуарами воздуха для пения.

Болезни Д. а. см. Ринит, Лярингит, Ляринго-трахеит птиц, Свистящее удушье, Бронхит, Заразный катар верхних дыхательных путей лошадей, Пневмония, Контагиозная плевропневмония лошадей, Повальное воспаление лёгких крупного рогатого скота, Эмфизема лёгких, Плеврит .

А. Климов

Литература: Автократов Д ., Курс анатомии домашних птиц, М.-Л., 1928; его же, Анатомия домашних животных, М., 1949; Викторов К ., Физиология домашних животных, 4 изд., М., 1948; Климов А ., Анатомия домашних животных, т. I, 2 изд., М., 1941; его же. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных, 5 изд., М., 1946.

Источники:

- Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 1 (А - Е)/ Ред. коллегия: П. П. Лобанов (глав ред) [и др.]. Издание третье, переработанное - М., Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1949, с. 620

Тема. Строение речедвигательной сенсорной системы

1. Строение периферического отдела речедвигательной сенсорной системы.

1.1. Строение носа и носовой полости.

1.2. Строение рта и ротовой полости.

1.3. Строение глотки.

1.4. Строение гортани.

2. Проводниковый и корковый отделы речедвигательной сенсорной системы. Краткая характеристика, значение.

Строение периферического отдела речедвигательной сенсорной системы.

Строение носа и носовой полости

Нос состоит из наружного носа и носовой полости.

Наружный нос образован:

Носовыми косточками,

Носовыми хрящами;

Костными отростками небной кости;

Отростками верхнечелюстной кости.

Все вместе эти структуры составляют костнохрящевой скелет. Нос имеет также и мягкие ткани, которые расположены в боковых отделах и образуют крылья носа. Внизу они закругляются и образуют ноздри. Передняя поверхность носа выстлана кожей, задняя поверхность выстлана слизистой, которая имеет сложное строение.

В центре носовой полости - перегородка, которая делит её пополам. Носовая перегородка - прочная костная пластина, которая в норме не имеет отверстий. Иногда встречается врождённое искривление перегородки. Если оно мешает полноценному носовому дыханию, то рекомендуется оперативное лечение. Каждая половина носовой полости имеет 4 стенки:

1. Верхняя - она образована решётчатой пластиной. Особенность строения её в том, что имеет многочисленные отверстия. Через них проходят нити обонятельного нерва.

2. Нижняя стенка образована твёрдым нёбом. Твёрдое нёба также является верхней стенкой ротовой полости. Оно образовано отростками верхнечелюстных костей и небных костей.

3. Внутренняя стенка - носовая перегородка.

4. Наружная стенка имеет сложное строение. На ней в горизонтальном направлении расположены 3 параллельных костных выступа, которые по форме напоминают половину двухстворчатой раковины - они называются носовые раковины. Всего их 6. Под носовыми раковинами имеются углубления, которые называются верхний, средний, нижний носовой ход.

Щелевидное пространство между носовой перегородкой и носовыми раковинами называется общий носовой ход. Спереди носовая полость прикрыта наружным носом и имеет сообщение с воздухом только через ноздри. На задней стенке носовой полости имеются 2 овальных отверстия: хоаны.

Вся носовая полость выстлана слизистой оболочкой. В той части слизистой оболочки, которая покрывает верхнюю часть носовой перегородки, верхнюю и отчасти среднюю носовую раковину, разветвляются веточки обонятельного нерва, заканчивающиеся обонятельными клетками. Эту часть носовой полости называют, обонятельной областью. Всю остальную часть полости носа называют дыхательной областью.

Слизистая оболочка дыхательной области выстлана мерцательным эпителием. Под слоем эпителия расположена много желез, выделяющих слизь.

В слизистой оболочки носовых раковин, особенно нижней, заложена так называемая пещеристая ткань, состоящая из расширенных венозных сплетений. Стенки этих сплетений содержат большое количество гладких мышечных волокон. При воздействии различных раздражителей (температурных, химических), а также психических факторов, пещеристая ткань способная быстро набухать в следствии рефлекторного расширения венозных сплетений и наполнения их кровью. Такое набухание и обуславливает иногда внезапное закладывание носа.

В слизистой оболочке средней части носовой перегородки, приблизительно на 1см кзади от входа в нос, имеется участок с поверхностно расположенной сетью кровеносных сосудов. Этот участок получил название кровоточивой зоны носовой перегородки и является наиболее частым источником носовых кровотечений.

Рисунок 1. Строение носовой перегородки и латеральной стенки полости носа

Носовая полость имеет ряд придаточных (околоносовых) пазух – синусов. Пазухи расположены в костном веществе окружающим носовую полость. Все придаточные пазухи – парные. В лобных костях находятся лобные пазухи; в верхней челюсти – верхнечелюстные, или гайморовы пазухи; в основной кости - клиновидные и в решетчатой кости – решетчатые клетки. Стенки придаточных пазух выстланы тонкой слизистой оболочкой, являющейся продолжением слизистой оболочки носа. Поэтому инфекция из носовой полости может переходить на пазухи, вызывая их воспаления (синусит).

У новорожденного придаточные пазухи находятся в зачаточном состоянии, а лобные пазухи отсутствуют. Быстрее других развиваются решетчатые пазухи. Гайморовы пазухи достигают полного развития лишь к концу прорезывания постоянных зубов, а лобные пазухи начинают формироваться в возрасте 4-6 лет и заканчивают развитие к 20-25 годам.

Снаружи нос состоит из крыльев, или ноздрей, спинки – серединной части и корня, расположенного в лобной доле лица. Внутри его стенки образовываются костями черепа, а со стороны рта он ограничивается твердым и мягким небом. Он имеет непростое строение – полость носа разделена на две ноздри, в каждой из которых есть медиальная (перегородка между ноздрями), латеральная, верхняя, нижняя и задняя стенки.

Помимо костной ткани в строение полости носа включены перепончатая и хрящевая составляющие, отличающихся высокой подвижностью. В полости есть три раковины – верхняя, средняя и нижняя, но лишь последняя истинная, так как одна она образована самостоятельной костью. Между раковинами расположены ходы – пространства, по которым проходят воздушные потоки:

верхний ход. Он располагается сзади и имеет отверстия в ячейке решетчатой кости;

средний ход. Он сообщается с ее передними ячейками, с лобной и верхнечелюстной пазухами;

нижний ход. Он соединяется через носослезный проток с глазницей.

Полость носа состоит из преддверия и дыхательной части.

Преддверие носа выстлано слизистой оболочкой, в составе которой находится многослойный плоский неороговевающий эпителий и собственная пластинка слизистой.

Дыхательная часть выстлана однослойным многорядным реснитчатым эпителием. В его составе различают:

реснитчатые клетки - имеют мерцательные реснички, колеблющиеся против движения вдыхаемого воздуха, при помощи этих ресничек из полости носа удаляются микроорганизмы и инородные тела;

бокаловидные клетки секретируют муцины - слизь, которая склеивает инородные тела, бактерии и облегчает их выведение;

микроворсинчатые клетки являются хеморецепторными клетками;

базальные клетки играют роль камбиальных элементов.

Собственная пластинка слизистой оболочки образована рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью, в ней залегают простые трубчатые белково-слизистые железы, сосуды, нервы и нервные окончания, а также лимфоидные фолликулы.

Слизистая оболочка, выстилающая дыхательную часть полости носа имеет две области, отличающиеся по строению от остальной слизистой:

обонятельная часть, которая расположена на большей части крыши каждой носовой полости, а также в верхней носовой раковине и верхней трети носовой перегородки. Слизистая оболочка, выстилающая обонятельные области, образует орган обоняния;

слизистая оболочка в области средней и нижней носовых раковин отличается от остальной слизистой полости носа тем, что в ней находятся тонкостенные вены, напоминающие лакуны пещеристых тел полового члена. В нормальных условиях содержание крови в лакунах невелико, так как они находятся в частично спавшемся состоянии. При воспалении (ринит) вены переполняются кровью и суживают носовые ходы, затрудняя носовое дыхание.

Орган обоняния является периферической частью обонятельного анализатора. В состав обонятельного эпителия входят три вида клеток:

обонятельные клетки имеют веретенообразную форму и два отростка. Периферический отросток имеет утолщение (обонятельную булаву) с антеннами - обонятельными ресничками, которые идут параллельно поверхности эпителия и находятся в постоянном движении. В этих отростках при контакте с пахучим веществом, формируется нервный импульс, который передается по центральному отростку другим нейронам и далее в кору. Обонятельные клетки - единственный вид нейронов, имеющий у взрослого индивидуума предшественника в виде камбиальных клеток. Благодаря делению и дифференцировке базальных клеток обонятельные клетки обновляются каждый месяц;

поддерживающие клетки располагаются в виде многорядного эпителиального пласта, на апикальной поверхности имеют многочисленные микроворсинки;

базальные клетки имеют коническую форму и лежат на базальной мембране на некотором расстоянии друг от друга. Базальные клетки являются малодифференцированными и служат источником для образования новых обонятельных и поддерживающих клеток.

В собственной пластинке обонятельной области находятся аксоны обонятельных клеток, сосудистое венозное сплетение, а также секреторные отделы простых обонятельных желез. Эти железы вырабатывают белковый секрет и выделяют его на поверхность обонятельного эпителия. Секрет растворяет пахучие вещества.

Анализатор обоняния построен из 3-х нейронов.

Первым нейроном являются обонятельные клетки, их аксоны формируют обонятельные нервы и заканчиваются в виде клубочков в обонятельных луковицах на дендритах так называемых митральных клеток. Это второе звено обонятельного пути. Аксоны митральных клеток формируют в мозге обонятельные пути. Третьи нейроны - клетки обонятельных путей, отростки которых заканчиваются в лимбической области коры полушарий.

Носоглотка является продолжением дыхательной части полости носа и имеет схожее с ней строение: выстлана многорядным реснитчатым эпителием, лежащим на собственной пластинке. В собственной пластинке залегают секреторные отделы мелких белково-слизистых желез, а на задней поверхностископление лимфоидной ткани (глоточная миндалина).

Строение околоносовых пазух.

Околоносовые пазухи состоят их несколько частей, которые взаимосвязаны между собой.

Верхнечелюстная пазуха - воздухоносная полость, примыкающая к полости носа и сообщающаяся с ней верхнечелюстным отверстием, которое открывается в средний носовой ход. Околоносовые пазухи, к которым относится и верхнечелюстная пазуха, в виде зачатков появляются и эмбриональном периоде развития плода; меняя форму и величину, они продолжают развиваться в постнатальный период и окончательно формируются в возрасте 14-20 лет.

Верхнечелюстная пазуха - самая большая околоносовая пазуха. Она расположена в толще верхней челюсти и по форме напоминает трехгранную пирамиду, основанием, которой является наружная стенка полости носа, а верхушкой - скуловой отросток верхней челюсти. Емкость пазухи колеблется в пределах 3-30 см куб., в среднем составляя 10-12 см куб. Давление воздуха в ней в норме такое же, как и в полости носа.

Непостоянство объема пазухи объясняется условиями ее развития.

Было установлено, что верхнечелюстная пазуха образуется благодаря резорбции губчатого вещества верхней челюсти. Возможно, что на этот процесс оказывает влияние функция жевательного аппарата. В тех случаях, когда резорбция происходит медленно и скорее оканчивается, размеры верхнечелюстной пазухи оказываются настолько малыми, что ее можно принять за рудиментарную; стенки такой пазухи толстые. Хорошая резорбция кости приводит к образованию пазухи больших размеров. По мнению немецких врачей, сужение верхнечелюстной пазухи может также происходить в результате: 1) сближения внешней и внутренней стенок пазухи между собой; 2) сильного выступания носовой стенки и в сторону верхнечелюстной пазухи; 3) утолщения стенок верхнечелюстной пазухи; 4) ретенции зубов в альвеолярном отростке; 5) комбинации всех этих условий.

Внутренней стенкой верхнечелюстной пазухи является наружная стенка полости носа. Эта стенка наиболее сложна в анатомическом отношении и имеет важное клиническое значение. В ее состав входят носовые кости, медиальная поверхность тела верхней челюсти с лобным отростком, слезная кость, клетки решетчатого лабиринта, перпендикулярная пластинка нёбной кости и внутренняя пластинка крыловидного отростка основной кости.

Внутренняя стенка верхнечелюстной пазухи в основном проецируется на нижний и средний носовые ходы. Костная стенка постепенно истончается снизу вверх и спереди назад и в центральной части среднего носового хода полностью отсутствует. Здесь стенка состоит из дупликатуры слизистой оболочки.

На внутренней стенке верхнечелюстной пазухи у основания глазницы имеется отверстие, посредством которого верхнечелюстная пазуха сообщается с полостью носа в области переднего отдела среднего носового хода.

Величина отверстия составляет 2-19 мм в длину и 2-6 мм в ширину. Отверстие, расположенное на стенке пазухи, не соответствует строго устью пазухи в носовой полости и может быть отдалено от него на расстоянии 1 см, в результате чего образуется косой канал. Это обстоятельство в сочетании с высоким положением отверстия затрудняет отток из пазухи. В некоторых случаях (10%) кзади от первого, основного отверстия, имеется второе, вспомогательное- отверстие.

Через верхнечелюстное отверстие происходит воздухообмен в пазухе. Врачи установили, что при нормально функционирующем отверстии в течение 5 минут осуществляется обмен воздуха в полости на 90%. Проходимость верхнечелюстного отверстия имеет большое значение в развитии патологических процессов в пазухе.

Внутренняя стенка в верхне-заднем отделе тесно соприкасается с клетками решетчатого лабиринта, которые в отдельных случаях выпячиваются в пазуху.

Верхней стенкой верхнечелюстной пазухи является нижняя стенка глазницы. Это тонкая костная пластинка, в которой иногда имеются дегисценции, прикрытые слизистой оболочкой. В толще этой пластинки находится нижнеглазничный канал, в котором проходят одноименные нерв, артерия и вена. Канал в виде валика контурируется на нижней, синусной поверхности пластинки. Иногра в указанном валике имеются расщелины и тогда нерв и сосуды, проходящие в канале, прикрыты только тонкой слизистой оболочкой, что следует учитывать при выскабливании верхней стенки во время гайморотомии.

Передняя, или лицевая, стенка - самая толстая, прикрыта мягкими тканями щеки и доступна пальпации. В центре передней стенки имеется углубление – клыковая ямка, которая служит ориентиром при вскрытии нижнечелюстной пазухи. В этом месте кость самая тонкая. У верхнего края клыковой ямки расположено отверстие, через которое выходит на поверхность вторая ветвь тройничного нерва - подглазничный нерв. Задняя стенка граничит с подвисочной и крылонёбной ямками, в последней располагается крыловидное венозное сплетение.

Нижней стенкой верхнечелюстной пазухи является задний отдел альвеолярного отростка верхней челюсти. Нижняя стенка тесно соприкасается с лунками первого, второго больших коренных зубов и двух малых коренных зубов. В отдельных случаях костная ткань в области отдельных лунок отсутствует и тогда верхушки корней соприкасаются непосредственно со слизистой оболочкой дна пазухи. Нижняя стенка верхнечелюстной пазухи средних размеров находится на уровне дна полости носа, но нередко располагается выше или ниже последнего. По данным исследований, дно верхнечелюстной пазухи в 42,8% случаев находится ниже нижнего носового хода, в 39,3% - на одном уровне с ним и в 17,9% - выше него.

Из-за тесного контакта нижней стенки верхнечелюстной пазухи с корнями зубов верхней челюсти воспалительные процессы верхушек корней могут вызывать воспаление верхнечелюстной пазухи.

К моменту полного развития пазухи в ней различают четыре углубления, или бухты: альвеолярную, скуловую, нёбную и лобную. Нередко на нижней стенке имеются костные выступы в виде гребней, которые частично, а в отдельных случаях полностью, разделяют пазуху на две камеры. Перегородки в верхнечелюстной пазухе могут быть или сплошными, или с небольшими отверстиями. Образование добавочных верхнечелюстных пазух может происходить и за счет врастания одной из решетчатых клеток. Емкость этих пазух у взрослых колеблется в пределах 0,2-3,62 см куб.

Безусловно, наличие перегородок, разделяющих пазуху на отдельные части, имеет большое практическое значение, так как благодаря им заболевание может быть нераспознанным, а промывание пазухи при пункции - затрудненным.

Все аномалии верхнечелюстных пазух можно обнаружить на рентгенограммах. Рентгенологически аномалии выявляются у 13,3% больных.

Всасывательная способность слизистой оболочки и эмиграция лейкоцитов расцениваются как проявления защитной функции оболочки околоносовых пазух.

Кровоснабжение околоносовых пазух обеспечивается ветвями внутренней и наружной сонных артерий, главным образом через глазничную, наружную и внутреннюю челюстные артерии. Верхнечелюстная пазуха питается в основном задней верхней альвеолярной артерией и передними верхними альвеолярными артериями - ветвями верхнечелюстной артерии.

Отток крови из околоносовых пазух осуществляется по сосудам, обильно анастомозирующим друг с другом, с венами носа, лица, орбиты, полости черепа, с черепными синусами.

Венозная система носа и околоносовых пазух имеет большое значение для распространения инфекции.

Отток лимфы из околоносовых пазух происходит к глубоким шейным и заглоточным узлам. По лимфатическим путям инфекция может распространяться в глубокие отделы шеи и средостения.

Иннервация придаточных пазух носа осуществляется первой и второй ветвями тройничного нерва и волокнами крылонёбного узла.

В целом, верхнечелюстная пазуха, как и другие околоносовые пазухи, защищает нервные структуры орбиты и передней черепной ямки от обусловленного дыханием охлаждения и механического повреждения. Кроме того, околоносовые пазухи улучшают дыхательную функцию носа, служат для увлажнения слизистой оболочки носа и выполняют резонаторную функцию.

Нос является начальным отделом верхних дыхательных путей, периферическим отделом обонятельной сенсорной системы, в речевой функции – составной частью надставной трубы голосового аппарата. Нос состоит из наружного носа и полости носа с ее придаточными пазухами. Наружный нос прикрывает полость носа, образован костно-хрящевым скелетом, мышцами, покрыт кожей. Мышцы обеспечивают расширение и сужение ноздрей. Благодаря хрящам ноздри открыты и отделены друг от друга. Полость носа разделена носовой костно-хрящевой перегородкой на две половины. Верхнезадняя часть перегородки образована перпендикулярной пластинкой решетчатой кости, нижнезадняя часть – сошником, укрепленным на верхнечелюстной и небных костях. Передненижняя часть перегородки образована эластическим хрящом. В полость носа атмосферный воздух поступает через ноздри, из полости носа в носоглотку – через отверстия – хоаны. Каждая половина полости носа имеет 4 стенки: верхнюю, нижнюю, внутреннюю и наружную. Верхняя стенка или крыша образована в основном продырявленной пластинкой решетчатой кости, она составляет часть основания черепа, пронизана многочисленными отверстиями, через которые в полость черепа проходят волокна обонятельных нервов. Через эти отверстия в полость черепа легко может проникнуть инфекция, особую опасность представляет гнойный процесс в полости носа. Нижняя стенка или дно полости носа является одновременно и верхней стенкой полости рта, образована твердым небом. Внутренняя стенка полости носа образована носовой перегородкой и является общей для обеих половин. Наружная (латеральная) стенка устроена наиболее сложно, образована несколькими костями черепа. На ней имеются 3 выступа в виде изогнутых пластинок – носовые раковины. Верхняя (меньшая) и средняя (длиннее) раковины образованы выростами решетчатой кости, нижняя раковина является самостоятельной костью. Между раковинами находятся 3 носовых хода:

- нижний – между дном и нижней раковиной;

- средний – между нижней и средней раковинами;

- верхний – между средней и верхней раковинами.

Щелевидное пространство между носовой перегородкой и носовыми ходами называют общим носовым ходом. Носовые раковины увеличивают общую поверхность полости носа. В нижний носовой ход открывается носослезный канал, по которому из полости глаза оттекает избыток слезной жидкости. Изнутри полость носа выстлана слизистой оболочкой, которая покрыта мерцательным эпителием, только в начальной части носа, в преддверии, выстлана плоским эпителием, содержит волосы, сальные и потовые железы. Под слоем мерцательного эпителия располагаются железы, выделяющие слизь. Взвешенные частички пыли оседают на волосках преддверия, слизи, и движениями ресничек эпителия слизь вместе с этими частичками удаляется со стенок полости носа, обеспечивая очищение и увлажнение вдыхаемого воздуха. Благодаря лизоциму, содержащемуся в слизи и обладающему бактерицидными свойствами, вдыхаемый воздух обезвреживается. Слизистая оболочка полости носа богато снабжена кровеносными сосудами, поэтому вдыхаемый воздух, пройдя через узкие пространства полости носа, согревается. Температура и влажность атмосферного воздуха, которым мы дышим, может колебаться в очень больших пределах в зависимости от сезона года. Однако, в любом случае, температура воздуха, поступающего из полости носа в носоглотку, составляет 28–300 С Нормальное дыхание возможно только при свободной проходимости носовых ходов. Любое препятствие для прохождения воздуха в полости носа (гипертрофия носовых раковин, полипы, набухание слизистой оболочки при воспалении и т.д.) нарушает носовое дыхание, и оно осуществляется через рот. В этом случае нарушается защитная функция слизистой оболочки полости носа, что приводит к частому воспалению дыхательных путей.

В слизистой оболочке верхнего носового хода располагаются обонятельные рецепторы, эту часть полости носа называют обонятельной областью, средний и нижний носовые ходы – дыхательными путями. В слизистой оболочке носовых раковин, особенно в нижней, имеется так называемая пещеристая ткань, образованная расширенными венозными сплетениями. При различных воздействиях (химических, температурных, эмоциональных, а также под действием лекарственных средств) происходит набухание этой ткани вследствие рефлекторного расширения сосудов и наполнения их кровью, что вызывает закладывание носа. В слизистой оболочке средней части носовой перегородки, приблизительно на 1 см кзади от входа в нос, имеется участок с поверхностно распо- 95 ложенной сетью кровеносных сосудов – кровоточивая зона, являющаяся источником носовых кровотечений. В речевой функции полость носа играет роль резонатора звуков, образующихся в гортани. При правильном произношении звуков носовой резонанс участвует только в произнесении звуков м и н и их мягких вариантов.