Что больше цистерны. Мозговые оболочки и цистерны

Как уже было отмечено, некоторые исследователи не считают обоснованным выделение паутинной оболочки из мягкой оболочки мозга, так как обе эти оболочки тесно связаны между собой и являются производными общего в эмбриональном периоде пласта мезенхимы. Между тем оба эти образования настолько отчетливо диференцированы и имеют ряд столь явных собственных признаков строения, что описывать их целесообразно порознь. В морфологическом и функциональном отношении все три оболочки головного и спинного мозга составляют одно целое. Целостность их определяют особые их местные свойства и прежде всего образование особой циркуляционной системы (подоболочечные и надоболочечные пространства).

Паутинная оболочка мозга, что соответствует ее названию, является очень тонким листком соединительной ткани. Эта оболочка не везде вплотную примыкает к внутренней поверхности твердой оболочки мозга. Паутинная оболочка имеется на всем протяжении головного и спинного мозга. Вследствие тонкости она полупрозрачна. В ней нет сосудов и потому при осмотре ее в проходящем свете она представляется однородной.

Паутинная оболочка мозга связана с твердой его оболочкой посредством различных образований и не везде одинаково прочно. Сюда относятся упомянутые выше зубчатые связки в спинном мозгу, а в головном мозгу-вены, впадающие в венозные пазухи твердой оболочки. Кроме того, паутинная оболочка рыхло связана с твердой оболочкой мозга посредством редких соединительнотканных волокон, а со стенками венозных пазух

и лакун твердой оболочки - посредством особых ее разращений, так называемых ворсин и пахионовых разращений. Эти разращения и ворсины паутинной оболочки как бы вдавлены в толщу твердой оболочки, в боковые стенки венозных пазух или же в стенку черепа. Все это позволяет отделит), паутинную оболочку от твердой оболочки не иначе как небольшими лоскутами.

Своеобразны и соотношения паутинной и мягкой оболочек мозга Паутинная оболочка тесно сращена с подлежащей мягкой оболочкой выступающих частях поверхности мозга. Она рыхло связана с мягкой оболочкой над бороздами мозга, свободно перекидываясь через них на подобие мостиков. Поэтому между паутинной и мягкой оболочкой над бороздами и резкими углублениями поверхности мозга имеются более или менее значительные пространства. Вся эта система взаимосообщающихся межоболочечных щелей носит название подпаутинного пространства, или полости. Покрывая полушария мозга, паутинная оболочка окутывает вместе с тем мозжечок, продолговатый и спинной мозг. Особенно значительны подпаутинных вместилища на нижней поверхности головного мозга.

Паутинная оболочка по обеим сторонам покрыта эндотелием, который продолжается и на соединительнотканные балочки и перемычки, находящиеся в субдуральном и субарахноидальном пространствах. В подпаутинном пространстве эти перемычки и балки связывают воедино мягкую и паутинную оболочки.

Основа паутинной оболочки состоит из пучков и одиночных по преимуществу коллагенных волокон, образующих вместе род сетей.

Перекладины, связывающие паутинную и мягкую оболочки на выпуклых частях извилин мозга, настолько коротки и часты, что здесь обе эти

невозможно. Над бороздами же и над другими неровностями мозга (особенно на его основании) паутинная и мягкая оболочки расходятся настолько, что местами ограничивают более или менее значительные вместилища, так называемые цистерны подпаутинного пространства. Щели и цистерны, заключенные между обеими тонкими оболочками мозга, сообщаются между собой, составляя часть циркуляционной системы, содержащей цереброспинальную жидкость.

Таким образом, мягкая и паутинная оболочки мозга вместе составляют собственно двуслойный пласт соединительной ткани на поверхности мозга с более или менее значительными ячейками между ними, заполненными цереброспинальной жидкостью. Эта жидкость перемещается не только по различным ходам подпаутинного пространства головного и спинного мозга, но и в ткани мозга имеются ответвления вместилищ этой циркуляционной системы. Цереброспинальная жидкость, помимо ее прочих свойств, имеет важное значение как опорная среда, подвижно и плавно поддерживающая головной и спинной мозг в их костных вместилищах.

Наиболее значительны и постоянны следующие подпаутинные цистерны.

Самая большая из цистерн находится на нижней поверхности мозжечка и возле продолговатого мозга; это - задняя цистерна подпаутинного пространства. Она сообщается с IV желудочком мозга (см. ниже). Задняя цистерна подпаутинного пространства ограничена мягкой оболочкой на вентральной поверхности мозжечка и на тыльной поверхности продолговатого мозга. Сравнительно большая величина подпаутинного вместилища обусловлена здесь тем, что паутинная оболочка у заднего края вентральной поверхности мозжечка не следует вместе с мягкой оболочкой, а расходится с ней и круто поднимается вверх. Поэтому задняя цистерна подпаутинного пространства не только примыкает к задней и боковым поверхностям продолговатого мозга, но и сообщается с расположенным позади нее подпаутинным пространством спинного мозга.

Кпереди, на основании мозга, задняя цистерна подпаутинного проста яства сообщается с другими цистернами, расположенными возле варолиева моста. Сюда относятся: средняя цистерна варолиева моста (cisterna pontis media ); боковые цистерны варолиева моста (cisternae laterales pontis ), расположенные под ножками мозжечка к мосту; передняя средняя цистерна мозга (cisterna subarachnoidalis anterior media ), ограниченная снизу частью листка паутинной оболочки, который перекидывается с варолиева моста на переднюю поверхность перекреста зрительных нервов. Эта цистерна иногда разделена неполной поперечной перегородкой, расположенной между воронкой гипофиза и корешком глазодвигательного нерва данной стороны. Вследствие этого в передней средней цистерне подпаутинного пространства частично отграничиваются передняя и задняя части: передняя ее часть - цистерна зрительного перекреста и задняя ее часть - межножковая цистерна.

У межножковой цистерны возле каждой из мозговых ножек имеется бухта в виде так называемой обходной цистерны. В обходную цистерну обращена боковая поверхность задних бугорков пластинки четверохолмия. Эта цистерна продолжается и на вал мозолистого тела и сообщается здесь с его цистерной (см. ниже), продолжающейся сюда от цистерны пограничной пластинки.

Средняя (передняя) цистерна основания мозга по обеим сторонам продолжается в другие цистерны, расположенные на боковых поверхностях полушарий мозга. Особенно значительна по емкости и ветвиста цистерна, находящаяся в области боковой щели полушария мозга - передняя боковая цистерна, цистерна боковой ямы мозга, или цистерна сильвиевой ямы. Много менее значительных по величине ответвлений передней боковой цистерны распространяется по всей поверхности полушарий.

От переднего края перекреста зрительных нервов клеток паутинной оболочки свободно перекидывается на нижнюю поверхность прямой извилины мозга и на обонятельные луковицы. Это обусловливает образование здесь под передним продырявленным веществом мозга небольшого вместилища цереброспинальной жидкости - цистерны пограничной пластинки.

Па тыльной поверхности мозолистого тела имеется продолжение цистерны пограничной пластинки - цистерна мозолистого тела.

Некоторые исследователи, руководствуясь результатами детального изучения расположения и формы цистерн подпаутинного пространства головного мозга, подразделяют их по вместительности, используя образные обозначения, на озера, реки, речки, ручейки и т. д. Здесь необходимо подчеркнуть, что все вместилища подпаутинного пространства имеют двусторонние связи, т. е. связи с циркуляционной сис^мой твердой оболочки и с особой циркуляционной системой ткани мозга.

Человеческий мозг выступает в роли координирующего органа, который также обеспечивает регулирование всех функций и систем организма. Исследование анатомии этого главного функционирующего органа занимаются на протяжении многих лет, ведущие специалисты из различных стран.

Мозг состоит из 85 млрд. нервных клеток, которые образуют серое вещество. Вес мозга зависит от пола и некоторых особенностей организма человека. Например, у мужчин, его средняя масса составляет 1350 г, а у женщин – 1245 г.

Вес мозга составляет 2% от общей массы чела.

Стоит отметить, что масса мозга может иметь размеры более на 500г превышающий средний показатель, однако это никаким образом не сказывается на интеллектуальных способностях. Было установлено, что некоторое интеллектуальное преимущество имеют люди с более развитой структурой мозга, а также с более высоким количеством связей, производимых данным органом.

Основными компонентами мозга являются нервные и глиальные клетки. Первые формируют и затем организовывают передачу импульсов, а вторые выполняют исполнительные функции. Внутри мозга располагаются полости (желудочки).

Мозг покрывают 3 основные оболочки:

- Твердая

- Мягкая

- Паутинная

Между данными оболочками присутствует свободное пространство, которое заполнено ликвором. Исследование анатомии каждой оболочки позволило выделить индивидуальными особенностями строения и количеством сосудов. Также эти оболочки дополнительно от последствий черепно-мозговой травмы.

Твердая оболочка мозга

Твердая мозговая оболочка (ТМО) покрывает черепную полостью изнутри, а также исполняет роль внутренней надкостницы. В участке крупного отверстия и затылка, ТМО направляется к спинномозговому отделу. В участке черепного основания, оболочка плотно прилегает к костной ткани. В особенности прочную связь можно заметить в участке исполнения связующей функции элементов и освобождение нервов из черепной полости.

Вся внутренняя область ТМО покрыта эндотелием, благодаря которому оболочка принимает гладкую поверхность и оттенок перламутра.

В отдельных участках отмечается разделение оболочки, после чего в этом месте начинают свое формирование ее отростки. В участках, где отходятся отростки, формируются каналы, которые также покрываются эндотелием.

Данные канальцы и являются синусами ТМО.

![]()

Синусы головного мозга: анатомия

Формирование синусов ТМО происходит вследствие их разъединения на две пластины, которые представляются каналами. Данные каналы распределения венозной крови от мозга, которая затем направляется в яремные вены.

Листки ТМО, которые формируют синус, представляются тугими натянутыми канатиками, не спадающиеся впоследствии. позволяет крови свободно циркулировать от головного мозга, в независимости от состояния внутричерепного давления человека.

Выделяют следующие разновидности синусов ТМО:

- Верхний и нижний сагиттальный. Первый проходит вдоль верхнего края серповидного отростка и оканчивается в участке затылочного выступа, а второй вдоль нижнего края серпа и переходит в прямой синус

- Прямой. Проходит вдоль участка, в котором отросток серпа связывается с мозжечковым наметом

- Поперечный (парный). Находится в поперечной борозде черепа, располагаясь вдоль заднего края намёта мозжечка

- Затылочный. Располагается в толще мозжечкового серпа, а затем продвигается до затылочного отверстия

- Сигмовидный. Находится в борозде в вентральной части черепной коробки

- Пещеристый (парный). Располагается по бокам от образования в теле клиновидной кости (турецкое седло)

- Клиновидно-теменной синус (парный). Подлежит к малому краю клиновидной кости и в итоге отрывается в пещеристый синус

- Каменистые (парные). Располагаются рядом с верхним и нижним краем пирамидальной височной кости

Синусы мозговой оболочки начинают генерировать анастомозы с наружными венозными сосудами мозга при помощи эмиссарных вен. Также пазухи начинают сообщаться с диплоическими ветвями, которые, в свою очередь, расположены в черепном своде и далее направляются в сосуды головного мозга. Далее кровь начинает протекать по сосудистым сплетениям и затем впадает в пазухи твердой мозговой оболочки.

Сосудистая МО

Основное количество пигментных клеток наблюдается на основании мозга. Также в состав этой оболочки включаются:

- Лимфоидные и тучные клетки

- Фибробласты

- Нейронные волокна и их рецепторы

Каждая часть оболочки сопровождается сосудами артерий, которые далее достигают артериол. Между стенками и оболочками находятся пространства Вирхова – Робена, которые заполнены ликвором. Через них проходят канаты – фибриллы, на которые подвешиваются сосуды, создающие условия для их смещения во время пульсации, без влияния на мозговое вещество.

Паутинная МО

Этот вид мозговой оболочки отделяется субарахноидальным пространством от субдурального, и представляется натянутым канатом между извилинами, но не подключается непосредственно в сами борозды. В состав паутинной МО входят различного рода участки, которые принадлежат к каналам и к ячеям.

Области над каналами выделяются высокой проницаемостью, через которые проходят с током ликвора разного рода, имеющиеся в ней вещества.

В участках, где расположена оболочка, подпаутинное пространство формирует различной величины цистерны (подпаутинные). Над выпуклыми областями мозга и на поверхности извилин паутинная и сосудистая МО плотно связываются друг с другом. Именно в данных областях, подпаутинное пространство существенно сужается и в итоге превращается в капиллярную щель.

Наиболее крупные по своим размерам цистерны головного мозга, анатомия которых достаточно сильно различается. Выделяют следующие виды:

- Мозжечково-мозговая, которая находится между продолговатым отделом мозга и мозжечком. В задней части, данная цистерна ограничивается паутинной оболочкой. Является самой крупной цистерной

- Цистерна латеральной ямки расположена в черепной ямке

- Цистерна перекрестка, находится на основании большого мозга, спереди от зрительного перекрестка

- Межножковая, формируется в ямке черепа между ножками мозга, спереди от заднего продырявленного вещества

Подпаутинное пространство в участке затылочного отверстия связывается с подпаутинным пространством спинномозгового отдела. Ликвор, который заполняет подпаутинное пространство, вырабатывается сплетениями сосудов мозговых желудочков.

Из боковых желудочков ликвор направляется в 3 желудочке, где также находится сплетения сосудов. Из 3 желудочка, через водопроводную систему мозга ликвор направляется в 4 желудочек, а затем присоединяется к мозжечково-мозговой цистерне подпаутинного пространства.

Сосуды и нервы твердой МО

ТМО, покрывающая переднюю ямку черепа, снабжается кровью этой артерии. В задней черепной ямке разветвляется задняя менингеальная артерия, которая направляется из сонной артерии в ветвь глоточной и затем проникает в полость черепной коробки.

Также в этот участок включаются менингеальные ветви из позвоночной артерии и сосцевидная ветвь из затылочной. Вены сосудистой оболочки подключаются к рядом лежащим синусам твердой МО и в том числе в крыловидное венозное сплетение. В участке передней черепной ямки к ней поступают ветви из глазного нерва (тенториальная).

Данная ветвь в свою очередь снабжает необходимыми веществами мозжечок и мозговой серп. В участок средней мозговой ямки направлена средняя менингеальная ветвь, а также ветвь от нижнечелюстного нерва.

Возрастные особенности оболочек головного и спинного мозга

Анатомия твердой МО у новорожденного представляется тоненькой, плотно срощенной с костной структурой черепа. Отростки данной оболочки слабой развитостью. Синусы ТМО представляются тоненькими стенками, с относительной широтой. Также синусы мозга новорожденного отмечаются большей асимметрией, чем у взрослых. Однако после 10 лет развития, топография и строение синусов идентичные взрослым.

Паутинная и сосудистая оболочки мозга у новорожденных тонкие и нежные. Подпаутинное пространство выделяется относительно крупным размером, вместимость которого достигает порядка 20см 3 и впоследствии стремительно увеличивается. К концу 1 года жизни до 20см 3 , к 5 годам до 50см 3 , к 9 годам до 100-150 см 3 .

Мозжечково-мозговая, межножковая и другие цистерны на основании мозга у новорожденного довольно крупные. Так, высота мозжечково-мозговой цистерны примерно 2 см, а ширина ее (у верхней границы) - от 0,8 до 1,8 см.

Страница 3 из 37

Глава 2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА В НОРМЕ

Перед описанием прямых и косвенных рентгенологических симптомов различных форм и стадий развития патологических процессов в головном мозге целесообразно представить данные. КТ неизмененного мозга в соответствии с плоскостями («срезами») компьютернотомографического исследования. Для большей демонстративности и анатомической точности приводятся морфологические срезы, проведенные в той же плоскости, что и КТ. Наиболее широко в практических и научных целях используются исследования, которые проводят параллельно орбитомеатальной линии, хотя большинство компьютерных томографов позволяют получать изображения и под различными к ней углами . Для удобства изложения вся серия срезов параллельных орбитомеатальная линии в количестве 8-10, получаемая при обычном исследовании головного мозга, может быть разделена на три анатомических уровня: нижний (базальный), средний и верхний. В каждом уровне, таким образом, оказываются 2-3 среза.

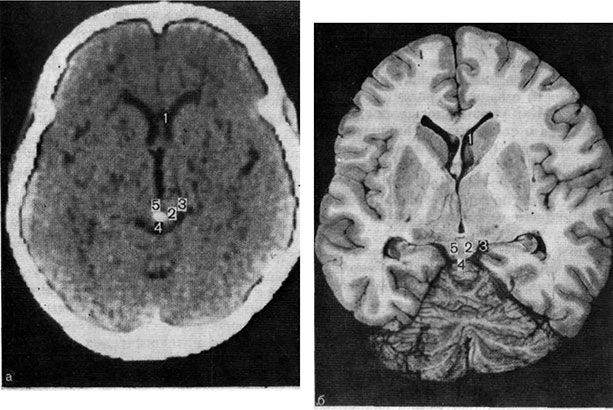

2. Уровни томографии мозга и цистерн его основания.

1 - цистерна моста головного мозга; 2 - межножковая цистерна; 3 - цистерна зрительного перекреста; 4 - IV желудочек; 5 - водопровод среднего мозга (сильвиев); 6 - обходная цистерна; 7 - четверохолмная цистерна.

Рис. 3. Определение относительных размеров (индексов) желудочков мозга и положения шишковидного тела (эпифиза).

Нижний уровень дает информацию о состоянии образований основания мозга и его цистернах (рис. 2); срезы среднего уровня проходят через базальные (подкорковые) ядра и передне-задние отделы боковых желудочков мозга, а также III желудочек; на срезах верхнего уровня получают изображение верхних отделов коры полушарий большого мозга, их белого вещества и тел боковых желудочков. Оценка величины желудочков и положения шишковидной железы, всегда обызвествленной и потому имеющей белый цвет, т. е. высокую плотность, проводится с использованием определенных индексов (рис. 3, а, б, в, г): а - индекс передних рогов (А/В)*100: А - расстояние между самыми латеральными В участками передних рогов боковых желудочков; В - максимальное расстояние между внутренними пластинками костей черепа; б - индекс тел желудочков (Б/В)*100; Б - расстояние от наиболее В удаленного от костей свода черепа края тела бокового желудочка; В - максимальное расстояние между внутренними пластинками костей черепа; в - индекс IV желудочка (Д/В) 100: Д - максимальная ширина IV желудочка; В - наибольший диаметр задней черепной ямки; г - процент сдвига эпифиза от средней точки ((В/2 - А)/В)*100; А - эпифизарное расстояние (линия, соединяющая центр шишковидной железы с внутренним краем свода черепа справа); В - поперечный диаметр свода черепа (линия, проходящая через шишковидную железу от левого внутреннего края костей черепа к правому); В/2 - половина диаметра свода черепа.

Нижний (базальный) уровень (рис. 4-8). Срезы этого уровня более всего приближены к орбито-меатальной линии. В передних отделах хорошо видны Орбиты, костные стенки которых образуют фигуру конуса, обращенного основанием кпереди. В рыхлой клетчатке орбиты, обладающей низкой плотностью (жировая ткань), четко различимы глазные яблоки, стекловидное тело и хрусталики в них, зрительные нервы и мышцы глаза, плотность которых значительно выше плотности клетчатки (см. рис. 4). Между внутренними стенками глазниц расположены решетчатые пазухи, содержащие воздух, имеющие в связи с этим глубокий черный цвет, т. е. низкую плотность. Данный срез позволяет оценивать состояние костей глазниц, величину и положение глазных яблок, наличие патологии в ретробульбарном пространстве, сохранность зрительных нервов.

На этом же срезе видны различные отделы основной кости (основная пазуха, часть турецкого седла), пирамидки височных костей. Между латеральными стенками глазниц и пирамидками височных костей расположены базальные участки полюсов височных долей мозга. Кзади от пирамид, отграничивающих полость задней черепной ямки, расположены оральные отделы моста мозга (варолиева моста) и средние отделы полушарий мозжечка.

На последующем срезе (см. рис. 5). проведенном на 1 см выше предыдущего, из костных образований определяются большие крылья основной кости, средние отделы пирамид височных костей и тело основной кости, которые являются границами передней, средней и задней черепных ямок. На данном и последующем срезе (см. рис. 7), который завершает нижний (базальный) уровень, можно оценивать состояние вещества мозга глазничных (орбитальных) извилин и самых нижних отделов нижней лобной извилины, базальных отделов гиппокампальных, средней и нижней височных извилин, моста мозга и полушарий мозжечка.

Ликворосодержащие системы головного мозга (желудочки мозга, цистерны, подпаутинное пространство) в силу почти равных коэффициентов поглощения цереброспинальной жидкости и воды представлены и виде зон пониженной плотности (черного цвета).

1 - глазные яблоки и зрительные нервы: 2 - боковые стенки орбит; 3 - решетчатая кость; 4 - решетчатые пазухи; 5 - основная пазуха; 6 - полюсы височных долей; 7 - пирамиды височных костей; 8 - полушария мозжечка (компьютерная томограмма).

- Уровень оральных отделов моста мозга и глазничных (орбитальных) извилин мозга.

1 - большие крылья основной кости; 2 - передние клиновидные отростки; 3 глазничные извилины лобной области; 4 - спинка турецкого седла; 5 - мост головного мозга; 6 - цистерна моста; 7 - пирамида височной кости; 8 - IV желудочек; 9 - полушарие мозжечка (компьютерная томограмма).

1 - верхняя лобная извилина; 2 - глазничные извилины; 3 - нижняя лобная извилина; 4 - верхняя височная извилина; 5 - средняя височная извилина; 6 - нижняя височная извилина; 7 - мост головного мозга; 8 - полушария мозжечка; 9 - IV желудочек.

- Уровень нижних отделов латеральной ямки большого мозга.

1 - спинка турецкого седла; 2 - латеральная ямка большого мозга (сильвиева щель); 3 - продольная щель большого мозга; 4 - околоселлярная цистерна; 5 - мост головного мозга; 6 - IV желудочек (компьютерная томограмма).

1 - III желудочек; 2 - латеральная ямка большого мозга (сильвиева щель); 3 - обходная цистерна; 4 - четверохолмная цистерна; 5 - нижние холмики; 6 - ножки мозга (компьютерная томограмма).

Знание томографических отношений ликворосодержащих субарахноидальных пространств, цистерн и желудочков мозга имеет исключительно важное значение для диагностики различных патологических процессов, вызывающих изменение объема мозга и следующие за ним дислокации и деформации тех или иных отделов ликворной системы, ствола мозга.

На компьютерных томограммах хорошо определяются большинство ликворосодержащих пространств (крупные борозды полушарий большого мозга, цистерны, все отделы желудочковой системы) (см. рис. 14, 15). На срезах нижнего уровня наиболее четко определяются следующие цистерны ликворной системы: большая цистерна, околоселлярная, цистерна зрительного перекреста, цистерны моста, обходная и межножковая цистерны, четверохолмная и базальные отделы цистерны латеральной ямки большого мозга (сильвиевой щели). В норме на первых двух срезах нижнего уровня (см. рис. 4, 5, 14, 15) хорошо видны отделы мостовой цистерны (передний и латеральные), которые в виде равномерной неширокой зоны черного цвета отделяют турецкое седло и медиальную часть пирамид височной кости от моста мозга.

На этом же уровне иногда можно увидеть часть большой цистерны мозга в виде четко очерченного округлого участка пониженной плотности, расположенного непосредственно у затылочной кости (как правило, это первый или второй срезы). Разграничить околоселлярную цистерну от цистерн перекреста зрительных нервов трудно, они образуют как бы единое образование пониженной плотности, занимающее центральную часть второго, третьего среза нижнего уровня (см. рис. 7, 15). Многоугольная форма этого участка ликворного пространства видна как на обычных томограммах, так и особенно отчетливо при проведении КТ цистернографии (см. рис. 15), при которой четко определяются все составные части цистерны моста, переход ее в обходную цистерну, а также в цистерну латеральной ямки большого мозга. Различие между цистернами моста мозга и начальными отделами обходной цистерны проводится обычно по конфигурации моста мозга и IV желудочка. Первые признаки изменения овальной формы основания моста и появления округлой формы участка перехода IV желудочка в водопровод среднего мозга (сильвиев) (см. рис. 8, 15) позволяют оценивать цистерны как межножковую на месте передней мостовой, так и обходную на месте латеральных мостовых.

Межножковая цистерна видна и на последующем срезе, на котором появляются четверохолмная и обходная цистерны (рис. 9, а, б; см. рис. 8). Именно эти отделы ликворосодержащей системы среднего мозга прежде всего претерпевают изменения, которые отражают признаки объемного воздействия патологических процессов в мозге на стволовые его отделы.

На рис. 8, 9 прослеживаются различные уровни четверохолмной и обходной цистерн соответственно нижним и верхним холмикам (четверохолмия). Правильная оценка наличия в срезе нижних или верхних холмиков построена на томографических соотношениях некоторых отделов желудочков: нижние холмики находятся на одном срезе с нижними рогами бокового желудочка, а верхние могут определяться в одной плоскости с задними рогами бокового желудочка и III желудочком мозга. Как указывалось выше, срезы нижнего уровня дают представление о состоянии базальных отделов лобных, височных долей полушарий большого мозга и полушарий мозжечка, включая его ядра. Первый срез проходит через полюса височных долей и дает информацию о передненижних отделах верхней, средней, нижней височных и гиппокампальной извилин. На этом уровне в мозжечке видны средние отделы полушарий и нижние - червя (см. рис. 4).

На последующем срезе можно судить о состоянии прямых и глазничных извилин лобной доли, оценивать изменения в верхней, средней и нижней височных извилинах, гиппокампальной извилине. На этом уровне выявляются базальные отделы латеральной (сильвиевой) ямки, которая на последующих срезах, как и на данном, будет служить самой четкой границей между лобной и височной долями полушарий большого мозга (см. рис. 5). Завершает нижний уровень срез, который проходит через нижние отделы III желудочка мозга и базальных ядер полушарий большого мозга. Для этого уровня характерно наличие образований задней черепной ямки (мозжечка и нижних отделов среднего мозга), нижних рогов боковых желудочков и появление нижних отделов передних рогов (см. рис. 9). На срезе хорошо определяются передние отделы продольной щели полушарий большого мозга, по обе стороны которой расположены лобные доли с их верхней, средней и нижней извилинами. Меняется конфигурация латеральной ямки, которая на томограммах приобретает вид щели темного цвета. Кнаружи от латеральной ямки расположены верхняя и средняя височные извилины, кнутри - островок, базальные ядра (скорлупа, бледный шар), область перехода внутренней капсулы в ножку мозга. Кзади от нижних рогов в срез попадают гиппокампальные и коллатеральные извилины. Граница между этими извилинами и передним краем мозжечка на томограммах практически не определяется без проведения цистернографии, которая дает возможность четко отграничить височную область от мозжечка (см. рис. 15).

1 - передние рога боковых желудочком; 2 - верхние холмики; 3 - обходная цистерна; 4 - четверохолмная цистерна; 5 - водопровод головного мозга (компьютерная томограмма - а и срез - б).

Только метод КТ цистернографии позволяет различить на томограммах борозды мозжечка в норме. Важно отметить, что в неизмененном мозге они, как правило, не визуализируются при обычном исследовании, а становятся видны лишь при различных атрофических процессах. На данном уровне выявляются борозды полушарий мозжечка в виде дуговых линий, параллельных контуру затылочной кости. Даже небольшие отклонения- в прохождении среза по отношению к орбитомеатальной линии в пределах нижнего уровня меняют информацию об образованиях заднего отдела последнего из проводимых срезов: появление на месте дугообразных борозд мозжечка поперечно расположенных борозд верхних отделов червя мозжечка свидетельствует о наличии кнаружи от них базальных отделов затылочных долей полушарий большого мозга, т. е. о появлении супратенториальных образований головного мозга (рис. 10).

Последний срез нижнего (см. рис. 9), являясь одновременно первым срезом среднего уровня, оказывается, таким образом, условной границей между образованиями мозга, расположенными ниже и выше намета мозжечка, т. е. субтенториальными и супратенториальными структурами мозга. Это обозначение широко используется в рентгенологической, нейрохирургической, меньше в неврологической литературе и будет встречаться в последующих главах книги.