Методическая разработка к зачёту "Колебания и волны". Электромагнитные волны. Радиосвязь

Электромагнитные колебания и волны

1. Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации к = 8 включена в сеть с напряжением U 1 = 220 В. Сопротивление вторичной обмотки R 2 = 2 Ом, сила тока в ней I 2 = 3 А. Определить напряжение на зажимах вторичной обмотки. Потерями в первичной обмотке пренебречь.

2. Ток изменяется по закону, показанному на рисунке. Каково эффективное значение этого тока?

3. На какую длину волны настроен радиоприемник, если в его колебательный контур введена емкость 0,1 пФ и в нем возникает ЭДС самоиндукции 0,2 В, при скорости изменения силы тока в нем 2 А/с?

4. Колебательный контур радиоприемника настроен на радиостанцию с частотой 9 МГц. Во сколько раз нужно изменить емкость переменного конденсатора, чтобы контур был настроен на длину волны 50 м?

5. В колебательном контуре сила тока от времени изменяется по закону i=0,01·cos1000t. Емкость конденсатора 10 мкФ. Найти индуктивность контура и максимальное напряжение на обкладках.

6. В колебательном контуре происходят электромагнитные колебания. Зная, что максимальный заряд конденсатора 1 мкКл, а максимальная сила тока 10 А, найти частоту колебаний в контуре.

7. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L = 0,2 Гн и конденсатора ёмкостью С = 10 -5 Ф. Конденсатор зарядили до напряжения U 0 = 2 В, и он начал разряжаться. Каким будет ток в момент, когда энергия окажется поровну распределённой между электрическим и магнитным полем?

8 .

К городской сети переменного тока с эффективным значением напряжения U = 220 В присоединена цепь, состоящая из последовательно включенных активного сопротивления R = 200 Ом и конденсатора емкостью С = 40 мкФ. Определить амплитуду силы тока в цепи.

.

К городской сети переменного тока с эффективным значением напряжения U = 220 В присоединена цепь, состоящая из последовательно включенных активного сопротивления R = 200 Ом и конденсатора емкостью С = 40 мкФ. Определить амплитуду силы тока в цепи.

9. Идеальный колебательный контур содержит два конденсатора, емкости которых отличаются в n=C 1 /C 2 =1,5 раза, и катушку индуктивности L=1,5 мГн. При замкнутом ключе в контуре возбуждаются электромагнитные колебания. В момент времени, когда напряжение на конденсаторе С 1 максимально и равно U = 6 В, разомкнули ключ К, после чего максимальное значение силы тока в контуре составило I max = 0,12 А. Найти емкости конденсаторов.

Домашнее задание №26-11 по теме:

Электромагнитные колебания и волны. Переменный ток.

1 . (Л)

Первичная обмотка трансформатора содержит N 1 = 100 витков, а вторичная N 2 = 1000 витков Напряжение на первичной обмотке U 1 = 120 В. Какое напряжение будет на вторичной обмотке при холостом ходе трансформатора? Чему равен коэффициент трансформации?

. (Л)

Первичная обмотка трансформатора содержит N 1 = 100 витков, а вторичная N 2 = 1000 витков Напряжение на первичной обмотке U 1 = 120 В. Какое напряжение будет на вторичной обмотке при холостом ходе трансформатора? Чему равен коэффициент трансформации?

2. Определить действующее (эффективное) значение тока, зависимость от времени которого показана на рисунке.

3. (Л-С) Колебательный контур состоит из воздушного конденсатора, площадь пластин которого 100 см 2 и расстоянием между ними 3 мм, и катушки индуктивностью 1 мкГн. Определить длину волны, на которую резонирует контур.

4. (Л) Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне с длиной волны 30 м в течение одного периода звуковых колебаний с частотой 200 Гц?

5. (Л-С)

В колебательном контуре зависимость напряжения на обкладках конденсатора от времени представлена уравнением u=10·cos(2000 t). Емкость конденсатора 26 нФ. Определить период электромагнитных колебаний, индуктивность контура, зависимость силы тока от времени, максимальную энергию электрического поля и магнитного поля.

t). Емкость конденсатора 26 нФ. Определить период электромагнитных колебаний, индуктивность контура, зависимость силы тока от времени, максимальную энергию электрического поля и магнитного поля.

6. (Л-С) Катушка индуктивностью 31 мГн присоединена к плоскому конденсатору с площадью каждой пластины 20 см 2 и расстоянием между ними 1 см. Чему равна диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей пространство между пластинами, если амплитуда силы тока 0,2 мА, а амплитуда напряжения 10 В?

7. (Л) В колебательном контуре емкость конденсатора 400 пФ, индуктивность катушки 10 мГн. Найти амплитуду колебаний напряжения, если амплитуда силы тока 0,1 А.

8. (С-Т) Заряжённый конденсатор ёмкостью С = 0,5 мкФ подключили к катушке с индуктивностью L = 5 мГн. Через сколько времени с момента подключения катушки энергия электрического поля конденсатора будет равна энергии магнитного поля катушки?

9 . (Л)

Цепь, находящаяся под напряжением 120 В, состоит из последовательно соединенных активного сопротивления 6 Ом, индуктивного сопротивления 10 Ом и емкостного сопротивления 10 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение на каждом сопротивлении.

. (Л)

Цепь, находящаяся под напряжением 120 В, состоит из последовательно соединенных активного сопротивления 6 Ом, индуктивного сопротивления 10 Ом и емкостного сопротивления 10 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение на каждом сопротивлении.

10. (Т) В схеме на рисунке емкости конденсаторов С 1 =0,1 мкФ, С 2 =0,3 мкФ, индуктивность катушки L = 3 мГн. Перед замыканием ключа напряжение на первом конденсаторе равно 150 В, второй конденсатор не заряжен. Найти максимальное значение силы тока в контуре после замыкания ключа. Сопротивлением проводов пренебречь.

Основные понятия и формулы.

1. Идеальный колебательный контур представляет собой конденсатор емкостью С, соединенный с катушкой индуктивностью L (сопротивление проводов R=0). Пусть первоначально на обкладках конденсатора находится заряд q m (напряжение U m =q m /C). При соединении с катушкой заряд конденсатора и напряжение на обкладках будет уменьшаться по гармоническому закону:

и

и

По катушке будет протекать ток

Где  .

.

Т.о., в идеальном колебательном контуре происходят колебания заряда q, напряжения u и силы тока i. Период таких колебаний определяется формулой Томсона  . Тогда

. Тогда

2. Закон сохранения энергии при колебаниях.

Поскольку конденсатор первоначально заряжен, то он создает электрическое поле энергией  . При колебаниях энергия электрического поля конденсатора W эл переходит в энергию магнитного поля катушки

. При колебаниях энергия электрического поля конденсатора W эл переходит в энергию магнитного поля катушки  , и поскольку R=0 в любой момент времени ;

, и поскольку R=0 в любой момент времени ;  ;

;  , где u и i – мгновенные значения напряжения и силы тока.

, где u и i – мгновенные значения напряжения и силы тока.

Если контур не идеальный, то часть энергии при колебаниях превращается в тепло.

3 .

Электромагнитные волны

– распространение в пространстве электромагнитных колебаний. Электромагнитные волны – поперечные волны, в каждой точке которых вектора

.

Электромагнитные волны

– распространение в пространстве электромагнитных колебаний. Электромагнитные волны – поперечные волны, в каждой точке которых вектора  и

и  электромагнитного поля колеблются в одной фазе, перпендикулярны друг другу и направлению распространения. Электромагнитную волну испускают движущийся с ускорением электрический заряд. Электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью света с=3·10 8 м/с. При переходе из вакуума в среду скорость волны уменьшается в n раз

электромагнитного поля колеблются в одной фазе, перпендикулярны друг другу и направлению распространения. Электромагнитную волну испускают движущийся с ускорением электрический заряд. Электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью света с=3·10 8 м/с. При переходе из вакуума в среду скорость волны уменьшается в n раз  , где n – абсолютный показатель преломления.

, где n – абсолютный показатель преломления.

Длина волны

- расстояние между ближайшими точками, колеблющимися в одинаковых фазах.

- расстояние между ближайшими точками, колеблющимися в одинаковых фазах.

, где

, где  и Т – частота и период колебаний источника волны.

и Т – частота и период колебаний источника волны.

4. Переменный ток

меняет направление и численное значение с определенной частотой. Промышленная частота переменного тока  Гц. При вращении рамки из N витков с угловой скоростью

Гц. При вращении рамки из N витков с угловой скоростью ![]() в однородном магнитном поле в нем наводится ЭДС индукции , где

в однородном магнитном поле в нем наводится ЭДС индукции , где  - амплитуда ЭДС. Под действием переменной ЭДС свободные заряды совершают вынужденные гармонические колебания с той же частотой . Таким образом, в цепи переменного тока происходят синусоидальные колебания силы тока, напряжения, ЭДС.

- амплитуда ЭДС. Под действием переменной ЭДС свободные заряды совершают вынужденные гармонические колебания с той же частотой . Таким образом, в цепи переменного тока происходят синусоидальные колебания силы тока, напряжения, ЭДС.

Катушка индуктивностью L, конденсатор емкостью С, резистор сопротивлением R, включены в цепь переменного тока, создают, соответственно, индуктивное Х L , емкостное X C и активное R сопротивление:  , где

, где  - циклическая частота переменного тока. При последовательном соединении этих приборов в цепи переменного тока закон Ома имеет вид:

- циклическая частота переменного тока. При последовательном соединении этих приборов в цепи переменного тока закон Ома имеет вид:

, где

, где  - полное сопротивление цепи.

- полное сопротивление цепи.

5. Действующее значение переменного тока.

Переменный ток по тепловому действию сопоставляют с постоянным током. Пусть на резисторе R переменный ток с амплитудой I m выделяет мощность Р. Можно подобрать такой постоянный ток I g , чтобы на этом резисторе выделялась такая же мощность Р. Тогда значение постоянного тока I g называют действующим (эффективным)

значением переменного тока. Т.о., мощность переменного тока равна мощности постоянного тока с действующим значением силы тока. Для синусоидального тока  .

.

6. Трансформатор – прибор для изменения напряжения переменного тока. На сердечник надевают первичную обмотку с числом витков n 1 и вторичную обмотку с числом витков n 2 . Если в первичной обмотке течет переменный ток, то во второй обмотке индуцируется переменная ЭДС.

В режиме работы трансформатора холостого хода

с разомкнутой вторичной обмоткой ![]()

Е сли вторичная обмотка находится под нагрузкой

, то

сли вторичная обмотка находится под нагрузкой

, то  при небольших значениях активных сопротивлений обмоток, где k – коэффициент трансформации, k>1 для понижающих трансформаторов (n 1 >n 2), k

при небольших значениях активных сопротивлений обмоток, где k – коэффициент трансформации, k>1 для понижающих трансформаторов (n 1 >n 2), k

Ответы:

Перед настройкой колебательных контуров надо убедиться в том, что роторы блока КПЕ не перекошены и не сбиты один относительно другого. При полностью введеном роторе воздушные зазоры между пластинами должны быть одинаковыми, а срез роторных пластин всех секций должен находиться в одной плоскости (это выверяется прикладыванием линейки). Такие дефекты встречаются не очень часто, но если их проглядеть и пытаться устранить расстройку подгонкой катушек и подстроечных конденсаторов под неисправный блок КПЕ, то можно окончательно расстроить приемник. При наличии механических дефектов у блока КПЕ надо или устранить их, или заменить блок новым.

Выравнивание емкости отдельных секций блока конденсаторов возможно с помощью измерителя емкости и специального приспособления, обеспечивающего поочередное подключение различных секций блока к измерителю жесткими, не меняющего своего положения проводниками. При выравнивании емкостей надо добиваться того, чтобы емкости всех секций различались не более чем на 1 пФ при любом угле поворота ротора.

Затем нужно проверить соединение стрелки шкалы с приводным механизмом, чтобы она при крайнем своем положении совпадала с крайней отметкой, нанесенной на шкале, либо при отсутствии такой отметки при обоих крайних положениях ротора конденсаторов отклонялась от концов шкалы симметрично. Регулятор громкости приемника надо установить приблизительно на 4/5 полной громкости, а регулятор тембра - в положение наибольшего пропускания высоких тонов, если этот регулятор не регулирует одновременно полосу пропускаемых частот усилителя промежуточной частоты.

Если приемник имеет устройство для регулирования ширины полосы пропускаемых частот, то оно должно быть установлено на самую узкую полосу. В приемниках, имеющим АРУ, последнее должно быть временно выключено . Для этого линию регулирующего напряжения нужно прервать и отрицательное напряжение на сетки регулируемых ламп подать помимо нее.

Разумеется, надо также убедиться в механической исправности настраиваемых контуров (отсутствие замыканий между пластинами статора и ротора КПЕ, целостности катушек и исправности переключателя диапазонов). Сам приемник должен быть расположен на столе так, чтобы доступ ко всем элементам подстройки и к сеточным цепям настраиваемых каскадов был достаточно свободен. Некоторые приемники для этой цели приходится вынимать из ящика.

Подключение сигнал-генератора и измерителя выхода

Подключение налаживаемого приемника к генератору производится всегда через конденсатор или эквивалент антенны , который воссоздает реальный режим работы входных контуров приемника. Кроме того, конденсатор или эквивалент антенны разделяют приемник и генератор по постоянному току и предотвращает короткие замыкания или утечку в цепях питания электродов ламп приемника.

Экранирующая оболочка кабеля от СГ должна быть соединена с корпусами или зажимами заземления как приемника, так и генератора. Перед каждой подстройкой генератор должен быть установлен на ту частоту, на которую данный контур приемника подстраивается. Подводимое к подстраиваемым контурам напряжение ВЧ всегда должно быть возможно меньше, чтобы, с одной стороны, не перегрузить лампы, а с другой, чтобы по измерителю выхода можно было следить за повышением чувствительности. Если чувствительность при подстройке возростает, то следует сразу же снижать подаваемое высокочастотное напряжение.

При модулируемом генераторе можно подстраивать приемник на слух, но подстройка получается более точной, если пользоваться измерителем выхода. Для его присоединения удобны имеющиеся в приемнике гнезда дополнительного громкоговорителя. Для увеличения отклонений стрелки измерителя выхода его можно присоединять к первичной обмотке выходного трансформатора, а не ко вторичной. Чтобы при этом не нагружать измеритель выхода постоянном анодным током выходной лампы, его надо включать через конденсатор емкостью 0,2-2 мкФ .

Можно также производить подстройку контуров при немодулированном сигнале. Тогда в качестве индикатора настройки применяют ламповый вольтметр постоянного тока, включенный параллельно нагрузочному сопротивлению диодного детектора. Можно также судить о настройке по оптическому индикатору настройки, имеющемуся в приемнике, но в этом случае настройка получается менее точной.

Подстройка контуров промежуточной частоты

При не очень сильной расстройке можно попытаться настроить все контуры ПЧ в один прием, для чего сигнал от генератора подается на управляющую сетку смесительной лампы. Колебания гетеродина на время настройки УПЧ должны быть сорваны. Для этого достаточно соединить управляющую сетку гетеродинной лампы через конденсатор емкостью 0,05-0,1 мкФ с землей.

Настройка колебательных контуров осуществляется последовательным вращением их органов подстройки до получения максимального выходного напряжения. После подстройки обоих контуров двухконтурного фильтра надо вновь вернуться к первому из настраивающихся контуров и уточнить его настройку. Путем ряда таких последовательных приближений можно добиться точной настройки в резонанс всех контуров, причем коэффициент усиления усилителя промежуточной частоты станет максимальным.

Для ускорения настройки контуров полосовых фильтров можно ослабить влияние второго контура на настраиваемый путем временного шунтирования второго контура сопротивлением 10-20 кОм (рис.1 ). Последовательно с этим сопротивлением полезно включать конденсатор емкостью 0,01-0,02 мкФ , преграждающий путь постоянному току. Тогда второй конец шунтирующей цепочки можно во всех случаях соединять прямо с металлическим шасси приемника.

Применение такой цепочки совершенно необходимо при настройке по максимуму, если в полосовом фильтре предусмотрена сильная связь, создающая двугорбую резонансную кривую.

При шунтировании одного контура резонансная кривая даже в этом случае превращается в одногорбую с одним максимумом, соответствующим резонансной частоте незашунтированного контура. Если контуры расстроены сильно или производится первичная настройка контуров вновь смонтированного приемника, то генератор сигнала следует сначала подключить к управляющей сетке последней лампы УПЧ и прежде всего настроить включенные в ее анодную цепь контуры.

Затем генератор пересоединяют к управляющей сетке предыдущей лампы и настраивают контуры, включенные в ее анодную цепь, и т.д. вплоть до контура, включенного в анодную цепь смесительной лампы.

Сразу же после настройки всех контуров ПЧ не изменяя частоты генератора, настраивают заграждающий контур ПЧ на входе приемника. Кабель от генератора присоединяют к антенному гнезду через эквивалент антенны и увеличивают напряжение генератора в той мере, в какой это необходимо для появления на выходе приемника сигнала. Настройка заграждающего контура производится по минимуму выходного напряжения приемника.

Поскольку избирательность по соседнему каналу, полоса пропускаемых частот и частотные искажения в ее пределах в основном зависят от результирующей кривой избирательности УПЧ, после настройки его контуров полезно снять и построить полученную кривую избирательности . Для этого надо иметь генератор сигналов, допускающий контролируемое изменение частоты в небольших пределах 20-30 кГц в районе промежуточной частоты приемника. При применении генератора типа ГСС-6 для этой цели пользуются шкалой на верньерной рукоятке, причем цену деления шкалы определяют путем деления изменения частоты по основной шкале при 1-2 полных оборота верньерной ручки на соответствующее число ее делений.

В УПЧ, снабженных фильтрами с регулируемой полосой, после настройки контуров при самой слабой связи следует снять кривую избирательности для двух крайних установок регулятора полосы пропускания (техника снятия кривых избирательности изложена в разделе "Основные испытания приемников АМ " .

Подстройка гетеродина

После того, как настройка контуров ПЧ зафиксирована, градуировка шкалы настройки приемника будет определяться только настройкой колебательного контура гетеродина. От правильности настройки гетеродинного контура будет также зависить качество сопряжения его со входными контурами, а значит, и эффективность предварительной избирательности, определяющей реальную чувствительность и другие важнейшие характеристики супергетеродинного приемника. Поэтому настройка гетеродинного контура требует особой тщательности. Прежде чем приступать к ней, надо внимательно изучить принципиальную схему гетеродина и выяснить:

- Расположение в монтаже всех органов подстройки гетеродинного контура на каждом поддиапазоне.

- Наличие подстроечных органов, влияющих на настройку на нескольких поддиапазонах.

Так, например, при схеме переключения диапазонов, изображенной на рис.2а , подстройка индуктивности катушки L1 скажется на обоих диапазонах и ее подстроечный сердечник надо рассматривать как орган настройки в диапазоне более коротких волн. Подстроечный же сердечник катушки L2 будет влиять на настройку только более длинноволнового диапазона (когда переключатель разомкнут).

|

Рис. 2а, б |

|---|

Проанализировав действие органов подстройки гетеродина, можно наметить правильную очередность подстройки различных диапазонов АМ, которая позволит каждый диапазон настраивать только один раз. В современных многодиапазонных приемниках, как правило, применяют такую схему переключения диапазонов, которая обеспечивает независимую подстройку каждого из них (рис.2б ). При этом очередность подстройки диапазонов не играет существенной роли.

Настройку гетеродинного контура обычно осуществляют косвенным методом - по приему частоты, соответствующей шкале настройки приемника, т.е. отличающейся от частоты гетеродина на величину промежуточной частоты . При этом на генераторе сигналов устанавливается частота, соответствующая той или иной метке на шкале приемника, выход генератора сигналов подключается к управляющей сетке смесительной лампы и подстройкой соответствующего органа гетеродинного контура добиваются максимального сигнала на выходе приемника.

При таком методе настройки надо всегда иметь твердую уверенность в том, что прием сигнала происходит не по зеркальному каналу . В радиовещательных приемниках обычно частота гетеродина при приеме по основному каналу выше принимаемой на величину промежуточной частоты . Таким образом, сравнивая отличающиеся на удвоенную промежуточную частоту две настройки генератора сигналов f1 и f2 , при которых происходит прием, всегда можно определить и истинную частоту гетеродина

fг = (f1 + f2) / 2

и то, какая из этих двух частот соответствует основному каналу, а какая - зеркальному. Во избежания ошибок из-за приема гармоник частоты генератора сигналов, надо принимать во внимание уровень выходного сигнала при различных настройках генератора (гармоники дают значительно меньший уровень выходного сигнала).

Подстройка гетеродина по методу одной точки

Подстройка гетеродина по методу одной точки встречается в растянутых диапазонах КВ. При этом ручку настройки устанавливают так, чтобы стрелка оказалась на метке шкалы настройки, соответствующей частоте точного сопряжения. На генераторе сигналов устанавливают эту частоту и производят подстройку гетеродинного контура подстроечным сердечником или конденсатором этого диапазона по максимальному выходному сигналу.

Для облегчения подстройки гетеродина раньше, чем производить подстройку при помощи соответствующего органа, можно определить отклонение настройки гетеродина, добиваясь приема сигнала вращением ручки настройки приемника. Если прием происходит при отклонении стрелки в сторону более высоких частот на шкале настройки, то это значит, что собственная частота гетеродина ниже требуемой и подстройка будет достигнута при уменьшении емкости подстроечного конденсатора или вывинчивания ферромагнитного сердечника из катушки гетеродина.

Если прием сигнала происходит при отклонении стрелки на шкале приемника в сторону более низких частот, то это значит, что собственная частота гетеродина выше требуемой и нужны обратные меры для подстройки. Если частота точного сопряжения неизвестна, то при сопряжении в одной точке выбирают частоту, соответствующую примерно середине шкалы.

Постройка гетеродина по методу двух точек

Постройка гетеродина по методу двух точек (при помощи параллельного подстроечного конденсатора и подстройки индуктивности) начинается с подгонки начальной емкости вблизи высшей частоты настраиваемого диапазона, а затем подстраивается индуктивностью вблизи низшей частоты диапазона (рис.3 ).

|

|

Рис. 3. Схема подстройки контуров гетеродина при сопряжении в двух точках |

Рис. 4. Схема подстройки контуров гетеродина при сопряжении в трех точках |

|---|

После подстройки индуктивности вновь возвращаются к высшей частоте точного сопряжения и восстанавливают на этой частоте настройку подстроечным конденсатором и т.д. до тех пор, пока в обеих точках не будет достигнуто соответствие шкале. Если при двухэлементной подстройке точки точного сопряжения неизвестны, то их берут на частотах, отличающихся от высшей и низшей частоты данного диапазона на 10-15%.

Подстройка гетеродина по методу трех точек

Подстройка гетеродина по методу трех точек требует наличия в гетеродинном контуре трех подстроечных элементов: двух подстроечных конденсаторов (параллельного и последовательного) и подстроечного сердечника у контурной катушки. Емкость последовательного (сопрягающего) конденсатора обычно бывает достаточно большой, и в монтаже часто применяют конденсатор постоянной емкости. Тогда подгонка необходимой емкости осуществляется путем замены этого конденсатора или подбором небольшого дополнительного конденсатора, подключаемого параллельно. Первую подстройку в этом случае также производят вблизи высшей частоты диапазона при помощи параллельного подстроечного конденсатора. Затем переходят к подстройке гетеродина вблизи низшей частоты диапазона при помощи последовательного подстроечного конденсатора.

Третьей по порядку подгоняют настройку в средней точке диапазона путем подстройки индуктивности катушек гетеродинного контура. В какую сторону следует изменять емкости и индуктивности при том или ином отклонении от градуировки шкалы, поясняет рис.4 .

После однократной подстройки во всех трех точках снова возвращаются к первой точке (вблизи высшей частоты диапазона), и если она оказалась сбитой, то повторяют описанную операцию до тех пор, пока во всех трех точках не будет достигнуто устойчивое совпадение настроек с градуировкой шкалы. Если точные значения частот в трех точках сопряжения неизвестны, то в качестве средней точки сопряжения можно брать частоту 250 кГц в диапазоне ДВ и 1000 кГц в диапазоне СВ, а в качестве крайних - частоты, отличающиеся от высшей и низшей частоты данного диапазона на 5-7%.

Подстройка высокочастотных контуров

Подстройка высокочастотных контуров производится обычно в двух точках, совпадающих с крайними точками сопряжения гетеродина. Выход генератора сигналов присоединяют через эквивалент антенны к зажимам антенна-земля. Приемник настраивают по его шкале на низшую частоту точного сопряжения, а генератор сигнала подстраивают по максимальному сигналу на выходе приемника. Затем подстройкой сердечника катушки входного контура добиваются максимального повышения выходного сигнала приемника. Если высокочастотная часть приемника содержит более одного колебательного контура, то сначала можно попытаться настроить их одновременно.

После того как настройка в этой точке будет закончена, надо убедиться в точном совпадении частоты генератора с принимаемой частотой. Для этого надо запомнить положение ручки настройки генератора сигнала и, следя за выходным сигналом приемника, слегка изменить частоту генератора в одну и другую сторону. Если отклонение частоты генератора в любую сторону от первоначально установленной вызывает монотонное уменьшение выходного сигнала приемника, то это является признаком правильной настройки. Если же максимум выходного сигнала сместился в сторону от первоначально установленной частоты генератора, то подстройку входных контуров следует уточнить, подстроив генератор сигналов под новое положение максимума.

Если во входной цепи приемника имеются два настраивающихся контура, образующих полосовой фильтр, то надо каждый из контуров настраивать порознь, шунтируя другой контур сопротивлением 10-20 кОм , как это было описано для настройки фильтров ПЧ. Если в приемнике имеется усилитель высокой частоты (УВЧ) с колебательным контуром в анодной цепи, то при осложнениях в одновременной настройке всех ВЧ контуров следует сначала подстроить этот контур, подавая сигнал от генератора непосредственно на управляющую сетку лампы УВЧ.

После того как подстройка высокочастотных контуров на низшей частоте точного сопряжения произведена, приемник перестраивают по его шкале на высшую частоту точного сопряжения. Частоту генератора устанавливают опять по максимуму выходного сигнала приемника, а подстройку контуров осуществляют подстроечными конденсаторами, добиваясь наибольшего увеличения этого максимума. Затем вновь возвращаются к первой точке и уточняют подстройку сердечниками катушек и т.д., пока при очередном переходе к другой точке диапазона дополнительная подстройка ее окажется ненужной.

В заключение для проверки качества сопряжения надо выверить работу приемника на средней частоте диапазона. Для этого сравнивают величины входных сигналов, подаваемых от генератора, необходимые для получения одинакового выходного напряжения при настройке на среднюю частоту и на частотах, на которых производилась подстройка входных контуров. Они должны отличаться не более чем в 2-3 раза.

Особенности настройки в коротковолновых диапазонах

Во многих приемниках наблюдается определенное взаимное влияние настроек гетеродинного и входного контуров в диапазоне КВ. Поэтому первичное сопряжение гетеродинного контура со шкалой настройки следует считать предварительной операцией. Окончательная настройка гетеродинного и входного контура может потребовать одновременной дополнительной подстройки их уже при подаче сигнала от генератора на антенный вход приемника.

Вторая особенность состоит в том, что большинство современных приемников снабжается "растянутыми" коротковолновыми диапазонами, причем в схемы колебательных контуров вводятся дополнительные конденсаторы, уменьшающие коэффициент перекрытия диапазона (рис.5 ). При подстройки таких контуров прежде всего надо убедиться в том, что не сбит коэффициент перекрытия гетеродинного контура.

|

Рис. 5. Схема контура с растянутой настройкой на диапазоне 2 (на диапазоне 1 обычная настройка) |

|---|

Для этого надо взять отношение крайних частот, обозначенных на шкале приемника, и сравнить его с действительным отношением принимаемых приемником крайних частот. Если эти отношения совпадают, то достаточно производить настройку по методу одной или двух точек сопряжения предусмотренными органами подстройки. Если же коэффициент перекрытия сбит, то это свидетельствует об отклонении емкостей "растягивающих" конденсаторов (Ср1 и Ср2 на рис.5 ) от их расчетных значений.

Тогда подстройка гетеродина должна вестись по методу трех точек , причем может потребоваться замена растягивающих конденсаторов. Сбитый коэффициент перекрытия во входном контуре сказывается в резкой неравномерности чувствительности по диапазону после подстройки контура контура в одной точке (обычно здесь предусматривается лишь один орган подстройки).

В этом случае также надо уточнить коэффициент перекрытия входного контура соответствующей заменой растягивающих конденсаторов. Если входной контур настроен правильно, то в любой точке диапазона после настройки генератора сигналов по максимуму выходного сигнала приемника отклонение органа подстройки в любую сторону от установленного положения должно сопровождаться уменьшением сигнала на выходе приемника.

Надо здесь еще раз отметить особую опасность приема по зеркальному каналу именно в диапазоне коротких волн. Поэтому, настраивая приемник в диапазоне КВ, надо особенно внимательно следовать приведенным выше указаниям по этому вопросу.

Неисправности, обнаруживаемые при настройке контуров

При подстройке колебательных контуров можно встретиться с рядом специфических неисправностей.

- Контур обладает большим затуханием. Эта неисправность выражается в том, что резонанс получается очень тупым, каскад с таким контуром не дает заметного усиления и сильная перестройка контура мало изменяет показания измерителя выхода. Причиной этого служит ухудшение качества какой-либо из входящих в контур деталей (конденсатора, сердечника, катушки), и устранить ее удается иногда только последовательной заменой каждой из деталей неисправного контура.

- Контур не подстраивается на заданную частоту предусмотренными для подстройки элементами. Например, при вращении сердечника в катушке контура промежуточной частоты не удается получить максимального показания измерителя выхода. Это говорит о слишком сильной расстройке контура. Причиной этого может быть механическое повреждение катушки или монтажа контура, а иногда - несоответствие емкости имеющегося в контуре конденсатора. Если грубых неисправностей незаметно, то для подстройки контура можно заменить конденсатор постоянной емкости. Также настраивают и сильно расстроенные гетеродинные контуры, подбирая в начале диапазона параллельную, а в конце - последовательную емкость.

- Ложный максимум.

Подстроечные конденсаторы обычно вращаются на 360 градусов, причем в определенных положениях их емкость достигает максимального и минимального значений. Если максимум выходного напряжения приемника совпадает с одним из этих положений подстроечного конденсатора, то, не обратив на это внимания, можно подумать, что резонанс достигнут. Аналогичный ложный максимум может появиться при прохождении подстроечным сердечником центра обмотки катушки.

Для предотвращения ошибок в настройке контуров, обусловленных ложными максимумами, после всякой подстройки надо путем осмотра органа подстройки убеждаться в том, что он не находится в положении минимума или максимума емкости (индуктивности). Если при подстройке обнаруживается только один максимум и он является ложным, то это означает, что пределов регулирования подстроечного элемента недостаточно для достижения резонанса, и данный контур надо признать не подстраивающимся на заданную частоту.

- На отдельных участках диапазона пропадает прием станций.

Полное прекращение приема на отдельных участках шкалы может быть следствием:

- замыкание пластин ротора и статора конденсатора переменной емкости, тогда на данном участке шкалы прекращается прием независимо от диапазона

- срыва генерации гетеродина из-за низкой добротности его контура или падения крутизны характеристики гетеродинной лампы, тогда прекращение приема на различных диапазонах происходит в общем случае в разных точках шкалы. Неисправность второго рода наиболее часто случается в конце КВ диапазона. Она может быть вызвана также понижением рабочих напряжений на электродах лампы гетеродина (в том числе понижением напряжения накала, например, из-за падения напряжения в длинных и недостаточно толстых соединительных проводах цепи накала).

Наряду с другими средствами устранения "провалов" в гетеродине можно как исключение увеличить обратную связь (сблизить катушку обратной связи с контурной катушкой или увеличить число витков в первой катушке).

В.К. Лабутин. "Книга радиомастера". 1964 год

Блок 13. Электромагнитные волны. Радиосвязь

1. Электромагнитные волны

1. Между изменяющимися во времени электрическим и магнитным полем существует взаимосвязь: переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое (электромагнитная индукция), а переменное электрическое поле порождает вихревое магнитное (магнитоэлектрическая индукция). В результате возникает единое электромагнитное поле.

2. Источником электромагнитного поля является переменный ток (ускоренно движущаяся зараженная частица). Так же, как упавший на воду камень, возбуждает волны на поверхности воды, так и при изменении скорости заряженной частицы возникают электромагнитные волны в окружающем пространстве.

3. Электромагнитная волна – возмущение электромагнитного поля, распространяющееся в пространстве. Максвелл предсказал существование электромагнитных волн в 1864 г.

4. Экспериментально их обнаружил Герц в 1887 г. Источником электромагнитных волн стал прямолинейный проводник с промежутком посередине, обладающий свойствами колебательного контура (вибратор Герца). Высокое напряжение, подаваемое к промежутку, вызывало искровой разряд. Такой же разряд возникал в другом вибраторе, концы которого были замкнуты, находящемся на некотором расстоянии от первого. Электромагнитное излучение первого вибратора дошло до второго.

5. Электромагнитные волны существуют и обладают следующими свойствами:

· электромагнитное излучение возникает при ускоренном движении электрических зарядов; электромагнитные волны являются гармоническими: вектора напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля будут изменяться гармонически.

· энергия излучения пропорциональна квадрату ускорения излучающей заряженной частицы;

· скорость распространения равна скорости света;

· волна поперечная: вектора напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля перпендикулярны друг другу и направлению распространения волны.

6. Характеристики электромагнитных волн

· Длина волны – расстояние, на которое распространяется волна за период колебания её источника λ = υТ

· Плоскополяризованная волна – это волна, в которой колебаниям вектора напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля соответствует только одна пара взаимно перпендикулярных плоскостей. Плоскость поляризации определяется плоскостью, в которой происходит изменение вектора напряжённости электрического поля.

· Точечный источник электромагнитного излучения источник, размерами которого по сравнению с расстоянием до него можно пренебречь.

· Фронт волны – это поверхность постоянной фазы напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля. Луч показывает направление распространения поля. Луч перпендикулярен фронту волны.

· Объёмная плотность энергии электромагнитного поля складывается из объёмной плотности электрического и магнитных полей равных друг другу в любой момент времени.

· Энергия электромагнитного излучения в объёме пространства равна W= wV= εεoEд2· c∆t S=0,5 εεoEм2· c∆t S

· Поток энергии электромагнитной волны – мощность электромагнитного излучения. P = W/∆t

· Плотность потока энергии электромагнитной волны - мощность излучения, приходящаяся на 1 м2 - P/ S.

· Интенсивность – среднее значение плотности потока электромагнитной волны – среднее значение энергии, падающей на единицу поверхности в единицу времени.

Зависимость интенсивности от расстояния до источника и от частоты излучения:

a. Интенсивность излучения точечного источника обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника I~1/ r2, т. к. площадь сферы, внутри которой распространяется поле S = 4π r2.

b. Интенсивность прямо пропорциональна четвёртой степени её частоты I~ ω4.

· Электромагнитная волна переносит не только энергию, но и импульс p = W/ c.

· Давление волны на поверхность P = 2 I/ c. Сила радиационного давления Солнца на земной шар около 600000 кН.

2. Спектр электромагнитного излучения

1. Спектр электромагнитных волн имеет широкий диапазон частот от 0 до 3·1022 Гц

· Волны звуковых частот возникают в линиях электропередач.

· Радиоволны возникают в антеннах радио - и телевизионных станций, мобильных телефонах, радарах и т. д.

· Инфракрасные волны, видимый свет, ультрафиолетовые лучи излучаются атомами при изменении энергетических состояний валентных электронов

· рентгеновские лучи излучаются атомами при изменении энергетических состояний электронов внутренних оболочек атомов

· γ-излучение возникает при изменении энергетического состояния атомного ядра.

1. Основные характеристики: частота, длина, скорость, энергия.

2. Основные свойства : отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация.

3. Основные отличия: а) способы получения; б) характерные свойства; в) области применения.

3. Радиосвязь

1. Радиосвязь – передача и приём информации с помощью радиоволн, распространяющихся в пространстве без проводов. Длинные и средние волны огибают поверхность Земли и отражаются от ионосферы и от поверхности Земли. Короткие волны отражаются от ионосферы и от Земли. УКВ распространяются прямолинейно (телевидение и радиолокация)

2. Виды радиосвязи:

· радиотелеграфная (передача сигналов в виде точек и тире, кодирующих буквы и цифры в азбуку Морзе;

·  радиолокация (обнаружение объектов и их координат с помощью отражения радиоволн, расстояние до объекта находится по формуле S = ct/2, где t – время прохождения импульса до объекта и обратно);

радиолокация (обнаружение объектов и их координат с помощью отражения радиоволн, расстояние до объекта находится по формуле S = ct/2, где t – время прохождения импульса до объекта и обратно);

· радиовещание и радиотелефонная связь (передача в эфир речи, музыки, звуковых эффектов с помощью электромагнитных волн);

· телевидение (передача в эфир звука и видеоизображения с помощью электромагнитных волн).

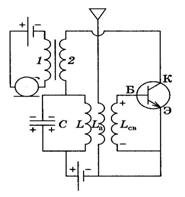

3. Радиопередатчик излучает радиоволны, а радиоприёмник улавливает и декодирует излучаемый сигнал. Передатчик состоит из генератора высокочастотных колебаний, источника звуковых колебаний и антенны. Антенна – открытый колебательный контур, индуктивно связанный с катушкой колебательного контура... Генератор высокочастотных электромагнитных колебаний состоит из колебательного контура C-L, транзистора, выполняющего роль клапана, открывающего доступ энергии в колебательный контур. Транзистор связан с контуром при помощи индуктивной катушки Lсв. Колебания звуковой частоты, возникающие в микрофоне, практически не излучаются, а высокочастотные, вырабатываемые генератором, не несут информации. Модулирующее устройство (микрофон) изменяет высокочастотные колебания, и антенна излучает высокочастотные колебания, несущие информацию, которая содержится в колебаниях звуковой частоты.

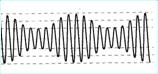

4. Амплитудная модуляция – изменение амплитуды высокочастотных колебаний по закону изменения звукового сигнала. Амплитуда тока модулированного сигнала I = I0 cosω0 t + 0,5 I1 cos( ω0 – Ω) t + 0,5 I1 cos( ω0 + Ω) t. Антенна излучает высокочастотные модулированные колебания

5. Из формулы видно, что для передачи звукового сигнала (частота до20000Гц) потребуется ширина канала связи – полоса частот, необходимая для передачи данного звукового сигнала, в 40кГц. Если радиочастоту разделить на диапазоны (длинные, средние, короткие и ультракороткие волны), в каждом диапазоне может работать несколько радиостанций. Например, в диапазоне средних волн 3·105 – 3·106Гц может работать более 60 радиостанций, а в УКВ-диапазоне от 3·107 до 3·108Гц может работать более 6000 радиостанций. (3·106 – 3·105)/40000=62;

(3·108 – 3·107)/40000 = 6250

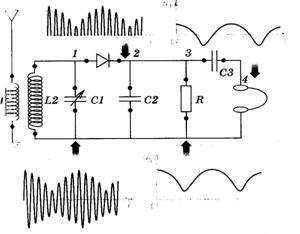

6. Детекторный радиоприёмник состоит из приёмной антенны, индуктивно связанного с ней колебательного контура, детектора (высокочастотный полупроводниковый диод) конденсатора, исполняющего роль фильтра и наушников. В антенне возбуждаются модулированные высокочастотные колебания. При резонансе такие же колебания возникают в колебательном контуре. Детектор осуществляет детектирование – выделение низкочастотных звуковых колебаний из модулированных колебаний высокой частоты . Сначала происходит выпрямление, а затем выделение низкочастотной огибающей высокочастотных импульсов.

Решение задач

Задача 1. Радиостанция работает на частоте 100 МГц. Считая, что скорость распространения электромагнитных волн в атмосфере равна скорости света в вакууме , найдите соответствующую длину волны. (3м).

Решение . c = λ·ν, λ = c/ ν = 3·108м/с /1081/с = 3м.

Задача 2. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 1 мкГн и конденсатора, электроёмкость которого может изменяться в пределах от 100 до 400 мкФ. На каком диапазоне волн может быть настроен этот контур? (188,5 – 377м).

Решение. λ = c/ ν, ν =1/Т, T=2 π√ LC, λ1 = c2 π√ LC1 = 188,5 м. При увеличении электроёмкости конденсатора в 4 раза, длина волны увеличивается в 2 раза, следовательно λ2 = 377 м.

Задача 3. Каким может быть максимальное число импульсов, испускаемых радиолокатором в 1 с, при разведывании цели, находящейся в 30 км от него? (5000).

Решение. Для прохождения расстояния до цели и обратно, импульсу электромагнитной волны потребуется время t = S\ c = 60000м/м/с = 2·10 -4 c. Следовательно в 1с должно быть максимальное количество импульсов 1с/ 2·10 -4 c =5000.

Задача 4. Радиолокатор работает на волне 15 см и даёт 400 импульсов в секунду. Длительность каждого импульса 2 мкс. Сколько колебаний содержится в каждом импульсе и какова наибольшая глубина разведки локатора? (4000; 375 км).

Решение. ν =с/λ =3·10 8 м/ c /0,15 м = 2·10 9 1/ c.

В каждом импульсе будет п = t1·ν= 2·10 -6 c·2·10 9 1/ c=4000 колебаний.

Время от импульса до импульса t=1/400с -1= 25·10 -4 c.

За это время сигнал пройдёт путь 25·10 -4 c ·3·10 8 м/ c =750км, а до цели – половина этого пути = 375 км.

Задача 5. При гармонических электрических колебаниях в колебательном контуре максимальное значение энергии электрического поля конденсатора равно 50 Дж, максимальное значение энергии магнитного поля катушки равно 50 Дж. Как будет изменяться во времени полная энергия электромагнитного поля контура? Как будет изменяться во времени максимальная магнитная энергия катушки? Как буде изменяться энергия катушки в течение периода колебаний?

Решение. Полная энергия электромагнитного поля контура остается постоянной.

Максимальная магнитная энергия катушки остается постоянной.

Энергия катушки, как и энергия конденсатора в течение периода колебаний изменяется от 0 до 50 Дж.

Задача 6 . Контур радиоприёмника настроен на длину волны 50 м. Как нужно изменить индуктивность катушки колебательного контура приёмника, чтобы он был настроен на волну длиной 25 м?

Решение .λ = c2 π√ LC . При уменьшении длины волны в 2 раза, индуктивность должна уменьшиться в 4 раза.

Задача 7 . Рассмотрим четыре случая движения электрона: 1) электрон движется равномерно прямолинейно; 2) электрон движется равномерно по окружности; 3) электрон движется равноускоренно; 4) электрон совершает гармонические колебания. В каких случаях происходит излучение электромагнитных волн?

Решение . Во всех случаях, когда ускорение не равно 0, т. е. случаи 2, 3, 4.

Задача 8 . Определите отношение плотностей потока излучения электромагнитных волн при одинаковой амплитуде колебаний электрического тока в вибраторе, если частоты колебаний 1 МГц и 10 МГц.

Решение . Интенсивность – среднее значение плотности потока электромагнитной волны. Интенсивность прямо пропорциональна четвёртой степени её частоты I~ ω4. Следовательно, при увеличении частоты колебаний в 10 раз, интенсивность, а, значит, и плотность потока излучения увеличится в 10000 раз.

Формулы по теме «Электромагнитные волны»

· λ = υТ – длина волны

· P = 2 I / c – давление электромагнитной волны на поверхность

· p = W / c – импульс волны

· Объёмная плотность электромагнитной волны

· W = wV = εεoE ср 2 · c ∆t S =0,5 εεoE о 2 · c ∆t S – энергия электромагнитной волны

· I = P ср / S = cεεoE 2 – Средняя плотность потока энергии электромагнитной волны или интенсивность излучения

· S = ct /2 – расстояние до объекта при локации.